-

Par pacobalcon le 19 Décembre 2023 à 21:24

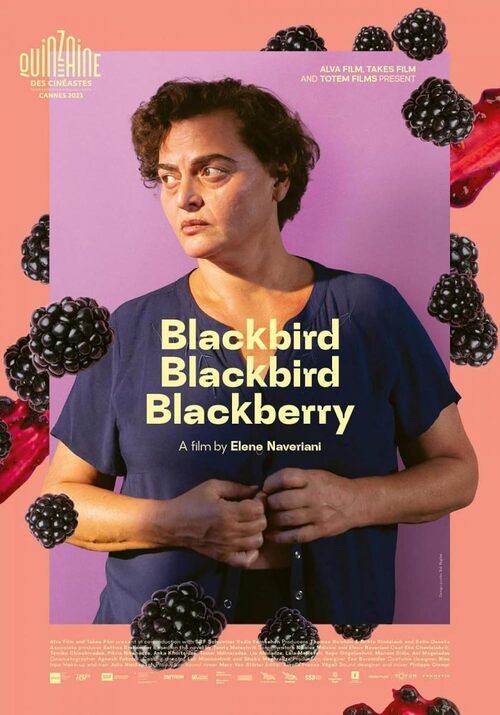

Alors qu'au dehors la pluie s'abat sur les rue de Tbilsissi, la capitale géorgienne, une femme de bientôt cinquante ans, assise à une table recouverte de carrelage jaune citron, le dos raide et le corps sur pause, fait rouler de grands yeux à la Bette Davis de droite et de gauche en silence tandis qu'en arrière-plan un couple de quadras attablé au même restaurant discute et s'étonne de sa présence en ce lieu branché. Ethéro, sidérée, sort de la clinique voisine.

Dans une longue promenade visuelle qu'offrent les mouvements de son visage, esquisse-t-elle un sourire ? C'est possible mais rien n'est sûr et à l'issue de ce bouleversant plan fixe délicat comme un cadrage d'Ozu, l'écran se pare de noir et vous voilà debout filant vers la sortie du cinéma le doute en musette et l'esprit plein d'un chef d'oeuvre instantané venu du Caucase.

Quelques instants auparavant, Ethéro se trouvait, assise déjà, sur le lit de la clinique, à droite de l'écran tenue en joue par l'écran noir et blanc d'un ordinateur qui affichait l'image d'un corps étranger à l'interieur du sien.

Ces scènes filmées dans la capitale géorgienne sont le point d'orgue du film : le régime d'image y est dominé par le blanc et des tons vifs et il tranche radicalement avec la palette pastel des trois-quarts initiaux de ce chef d'oeuvre.

Remontons à l'orée du récit : dans son village natal, après quarante-huit années passées à l'ombre (comme on dit en prison) d'une famille qui a fait d'elle un être solitaire et presque sans désir, Ethéro cueille une à une des mûres sur un arbuste logé en bord de falaise. Certaines sont à point, d'autres devront patienter encore... Ethéro glisse et manque de finir emportée dans le tourbillon du fleuve.

Cette scène de glissade déclenche une perspective de mort chez cette femme en sommeil autant que le début du film.

Un éveil, donc. Le bildung d'une femme mûre : Werther quinqua.

Rentrant chez elle à pied après sa mésaventure, les bottes crottées et les bras en sang, elle se penche sur la rambarde d'un pont et se voit en contrebas, face contre terre, sans vie mais le corps criblé des commentaires des autres femmes du village - dont la réalisatrice masque les voix, comme dans un récit antique enfoui sous la roche caucasienne.

Parti de cette déflagration, le film de la jeune autrice Elena Naveriani trace le parcours d'une femme que son instinct réoriente et qui prend en charge ses désirs. Elle a failli mourir, elle va vivre. Assumant son corps et ôtant la bonde de son "cul en forme de baignoire", comme le dit avec mesquinerie une de ses voisines, elle rompt avec les années de léthargie de son quotidien d'épicière sans écarts et après des décennies de jachère érotique se lance à corps plus trouvé que perdu dans une relation qu'elle entend dominer sans y prendre racine: elle déclare en effet que " si les mariages, comme les bites, rendaient les femmes heureuses... elles le seraient."

C'est par l'arrivée de Mourmane, livreur doux et avenant qui pointe son museau au magasin que le désir gicle soudain. L'homme au regard clair est, comme le dit Ethéro, "le seul à être resté chien parmi les loups" du village - y-compris son frère et son père, dont elle a retiré les portraits au-dessus du piano que personne ne touche dans son intérieur colonisé par le silence.

Au milieu de ses stocks, la scène où notre "héroïne" libère son désir en flairant Mourmane comme une bête sauvage, dans l'arrière-boutique où tout est rangé en quinconce - est stupéfiante. Elle s'empare de Mourmane et le chevauche en cavalière. Elle tient la bride.

Le désordre de cette montée en désir va faire éclater l'intérieur sobre et précis de la maison d'Ethéro, que la cheffe-opératrice, la géniale Agnesh Pagozdi, éclaire à la manière d'un Kaurismaki. Dans le maelström de ses émotions naissantes, Ethéro cherche à qui parler et, dans le village comme aux alentours, les adolescentes et un jeune couple de femmes se révèleront des interlocutrices bien plus aidantes que ses amies aigries et veules - ou faibles. Et les conseils de ces jeunes femmes la guident vers la capitale, point oméga du film.

Comment rester à la fois maîtresse de son désir et seule par choix lorsque le corps devient lui-même un logement imprécis et désordonné ? En refusant de s'engager avec Mourmane, Ethéro martèle son solipsisme mais cette profession de foi entre pour finir en collision avec la possibilité de l'Autre et le film se mue dans ses derniers instants en proposition duelle : retrancher l'Autre ou s'abandonner à perspective d'un élan hors de la solitude, de son propre périmètre physiologique. Il y a deux échographies dans cette mise en abyme qu'est Blackbird Blackberry, procédé que le titre original porte en lui-même : Blackbird Blackbird Blackberry.

De telle sorte que le plan fixe au cours duquel le spectateur observe Ethéro attablée et plongée dans le tourbillon de sa réflexion, fusionnent les deux préoccupations d'ordre moral de ce génial long-métrage : extraire du corps en friche d'Ethéro celui d'une femme libre et extraire de cette femme libre une décision.

Et rendre cette décision mystérieuse par le fondu au noir final.

Sourire ou pas ?

Saluons la performance hors normes d'Eka Chavleishvili comme nous avions salué celle d'Ilinca Manolache dans N'attendez pas trop de la fin du monde, de Radu Jude, sorti en 2023 et critiqué dans ces pages.

1 commentaire

1 commentaire

-

Par pacobalcon le 30 Septembre 2023 à 16:09

Une femme fonce à travers les rues de Bucarest au volant de sa fourgonnette : sa mission ne lui laisse quasiment pas une minute de répit. Ouvrant et fermant sa fenêtre mécaniquement, elle cingle vers la droite de l'écran, emportant avec elle dans le maelström d'une parfaite unité de temps les bruits des klaxons, les cannettes qu'on lui balance car elle ne file pas droit, la journée toute entière, une giclée de sperme sur sa robe à paillettes, le grain épais et chargé d'aspérités d'un noir et blanc plus crado qu'arty - et le spectateur. Accrochez-vous car si Radu Jude exige que vous N'attend(i)ez pas trop de la fin de monde, on reçoit beaucoup du film.

On peut donc encore en attendre du côté du cinéma contemporain. Bienvenue dans l'univers hybride du nouveau Godard des Carpates, un Roumain de 46 ans que nous avait déjà régalé.es auparavant. Dandy et punk. Très punk.

Ce qui reste des 2h43 du film, en dehors des joues rougies par une belle claque, c'est la présence magnétique, la puissance sans égale d'Ilinca Manolache. Virevoltante, elle est de chaque plan ou presque, coiffée d'une longue chevelure blonde ou prise dans la calvitie de carnaval de son avatar Insta nommé Bobita. Sous pression de la production, Angela parcourt en trombe les rues de la capitale roumaine pour rencontrer des ouvriers blessés qu'elle interviewe dans le cadre d'un casting de bras (littéralement) cassés : elle travaille pour un réal de pub missionné par une multinationale autrichienne pour une annonce sur la sécurité au travail.

A chacun des ouvriers, qu'elle interroge chez eux ou par Zoom, elle promet cinq cents euros si son témoignage est retenu. Lorsqu'elle est sur place, chez eux, Radu Jude nous fait pénétrer dans les appartements de la classe ouvrière roumaine contemporaine, et ses galères. Dans les conversations Zoom, les fonds sont modifiés : l'écran du cinéma où vous spectateur.rice regardez le film se mue en téléphone géant, pixélisé, aux contours incertains et à l'animation foireuse. Pour rythmer ses journées et éviter de s'endormir, Angela écoute des Manele, chansons survitaminées de turbo-folk roumain. D'aucuns pour tenir le coup peuvent gober des ecsta, elle balance des saynètes hilarantes, improvisées et publiées illico sur Insta bardées de filtres ridicules, dans lesquelles elle déverse des tombereaux d'insultes racistes, sexistes, prétendant dépasser sur leur droite les tenants de la masculinité toxique d'aujourd'hui, à l'instar d'un autre célèbre Roumain : Andrew Tate, cité dans le film. Si le personnage d'Angela a souvent le corps penché vers la droite au volant, à fouiller dans son sac, son index tendu vers le ciel à tout bout de champ est droit comme un i. Punk, on vous dit.

A ceux et celles qui seraient féru.es de récits ciselés et confectionnés dans la dentelle des sentiments délicats, on recommande de passer leur chemin, ou, mieux, d'essayer Radu Jude. A l'image vertigineuse de son affiche hybride mêlant créature disparue (détruite par l'Homme) et visage généré par une IA grand public, le film produit un patchwork visuel impressionnant et le génie de Jude est de paradoxalement concocter un savant dosage de trop-plein. En effet, le récit de la course de la personnage principale entre en dialogue avec un film de 1981 intitulé Angela passe à autre chose : les couleurs criardes de la comédie consensuelle filmée sous Ceausescu - mettant en scène une chauffeuse de taxi nommée comme notre héroïne et sillonnant les rues de Bucarest il y a quarante ans* - produisent une frottement chromatique qui gicle sur l'écran et l'ensemence des troubles de la Roumanie d'aujourd'hui : ultra-libéralisme aliénant, sentiment anti-Roms, gestion de la mémoire de années de dictature, rapport hommes-femmes, considérations sur la Hongrie voisine...

Ca n'est pas tout, le film est truffé de de vannes et fun-facts sur tout et rien : le film véhicule ainsi l'idée que l'information d'aujourd'hui se consomme en pastilles et ne saurait dépasser, voire même atteindre, le statut de réflexion. A défaut de réflexion, on en est réduit à l'état de reflet. Le monde est un reflet du monde qui est un reflet du monde, etc.

Du reste, pour un grand film, il faut une grande scène. Et si l'auteur, en apparence, joue la carte de la chimère survoltée, le dernier quart du film rebat les cartes. La caméra se pose, interdite de mouvement, et un long plan fixe concentre en son immobilité ce que le reste du film diffractait. Inversion des forces : de centrifuge, le film devient centripète. De punk il passe à cold wave. Le tournage "officiel" du témoignage d'Ovidiu, un des ouvriers, donne lieu à un moment sidérant de cinéma. Glaçant. Après deux heures de frénésie, Jude dépose délicatement les contorsions du monde sur le plateau d'un microscope. En temps réel, dans un processus hyper-réaliste, vous êtes comme délicatement dévasté par le simulacre de la communication, de l'image contemporaines. C'est d'autant plus effrayant que ce ralentissement soudain donne l'impression que le film(age) se déroule sous nos yeux. L'adolescente qui, prise après prise, prend patiemment appui sur l'épaule d'Ovidiu, son père, se dilue progressivement dans la séquence : une barrière, l'humanité, la parole, tout disparaît, comme un effeuillage du sens des choses. Il ne reste rien.

La perfection de l'unité de temps énoncée plus haut repose à nos yeux sur ce dispositif asymétrique, au même titre que l'asymétrie à l'oeuvre dans le roman La Promenade au phare, de Virginia Woolf, ou l'album Free Jazz, d'Ornette Coleman. Punk mais virtuose.

Virtuose et flippant.

*Hors-champ, on aime à penser qu'une conversation s'engage avec un second film auquel n'a probablement pas pensé Jude (sait-on jamais ?) : Under the Skin, de Jonathan Glazer (2013), dans lequel Laura (Scarlett Johansson) parcourt les routes écossaises en massacrant l'une après l'autre des victimes entassées à l'arrière de la camionnette. rythmé du cliquetis récurrent de le ceinture de sécurité de Laura, Under the Skin apporte un contrepoint ouaté au tempo débridé de N'attendez pas trop de la fin du monde.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par pacobalcon le 13 Mars 2022 à 19:24

Il y a quelque chose d'aussi douloureux qu'évident à revoir ce film de 2018 chaussée de lunettes estampillées 2022. Tout est là, exposé au vu et au su de toustes, aussi visible que sur un étal de marché, qu'un nuage sombre dans un ciel dégagé. Sans doute qu'au fond, le ciel de 2018 n'était pas si dégagé, pas suffisamment en tous cas pour que l'on voie, qu'on y distingue ce nuage noir, inquiétant, prêt à s'abattre ici ou là-bas.

Sans doute, au fond, parce que chacun.e donne à un nuage la forme qu'il ou elle veut. Ou parce qu'à l'instar de celui de Tchernobyl, venu d'Ukraine comme le film qui nous occupe ici, celui-là avait soit-disant terminé sa course à nos frontières. Deux catastrophes, un système. On ne voit que ce que l'on veut voir.

De fait, la charge prémonitoire de Donbass, chef d'oeuvre absolu signé Sergei Loznitsa en 2018, donc, est sidérante. Le film l'est aussi. Dans son projet, sa construction, sa mise en scène, son interprétation, chacune de ses images. D'ailleurs, cessez séance tenante ce que vous êtes en train de faire, vissez-vous coeur et tripes et filez voir en deux dimensions ce qui se déroule en trois à quelques encablures d'ici, de l'autre côté du Danube - avant on disait "Rideau de fer", d'après la trouvaille de ce vieux Churchill.

Le coeur et les tripes sont vissés ? La ceinture attachée ? Le sachet de papier à portée de main ? Ca va tanguer, il y aura du trou d'air.

Retour en arrière : en 2014, un certain Vladimir Poutine, proche déjà de son inspiration récente de prendre Kiev, s'abat sur l'est de l'Ukraine, dans les régions de Crimée et du Donbass. A l'époque, on parle de cette offensive dans les médias surtout pour la Crimée. La Crimée, c'est Odessa, le Cuirassé Potemkine, la Mer noire, la guerre qui opposa une bonne partie de l'Europe à l'Empire ottoman - des symboles, l'Histoire, des Noms*.

Mais, le Donbass, en revanche... A l'époque, la main-mise sur le Donbass par les Russes passe par pertes et profits autant du fait que la région est à majorité russophone (et non ukrainophone, autre langue slave proche) - donc russe, aux dires de l'impérialisme éponyme - que parce la Russie ne prend pas officiellement possession du territoire et confie cette mission, en sous-main à une entité polycentrique du nom de "Novorossia".

Quatre ans plus tard, Sergei Loznitsa, cinéaste ukrainien né en Biélorussie, monte sur le sujet du Donbass un film là-aussi éponyme pour briser le silence. Mais pas la glace, qui colonise ce long-métrage de 110 minutes ainsi que vos sangs.

C'est un film politique. C'est un film de guerre. C'est un eastern. C'est un film de Fellini enrichi à l'uranium. C'est une plongée dans un Kusturica sans humour.

C'est un film de dingue. Y sont montées l'une à la suite de l'autre douze scènes (ou treize, c'est selon) constituant les facettes d'un territoire en roue libre. Un film dont la respiration s'appuie sur les contractions systolique provoquées par le bruit étouffé des explosions qui tapissent le fond sonore du film. Boum, boum, boum, boum...

La première scène montre l'intérieur d'une caravane où l'on maquille des femmes, des hommes, jeunes, vieilles... Une fois prêt.es, les figurant.es sont accompagnées au pas de course, en mode militaire, par une cheffe de troupe qui, l'oreille collée à son talkie-walkie pour recevoir des instructions, fait passer à toute allure ce petit monde par un lacis de ruelles et d'étroits passages jusqu'à ce qu'il leur soit demandé de stopper leur course et de faire silence. La caméra balaie les visages figés, hagards des acteurs.rices de la troupe lorsqu'une, deux, trois explosions se font entendre à proximité. Puis il est demandé au groupe de reprendre sa course. Et le film de reprendre la sienne jusqu'à la scène finale où l'on retrouvera les mêmes figurants, la même caravane, ailleurs, avant un plan-séquence, fixe, absolument bouleversant.

C'est que le film fait système en ce sens qu'il livre des éléments qui seront repris et cours de film - par exemple une interview filmée au cours de la scène initiale est regardée par les téléspectateurs d'un immense abri anti-bombardement au mitan du film. Il fait système, de surcroît, dans la mesure où chacune des douze scènes communique avec le suivante par un élément qui en est exfiltré : un personnage, un coup de fil, un véhicule... Chaque scène constitue donc un foyer dramatique en soi, avec son début et sa fin, telle une micro-fiction, mais se précipite dans la scène suivante, au sens chimique du terme, par un objet de transfert.

Ce récit fractal porte en soi, dans sa construction, une dimension éminemment politique : la situation du Donbass n'est pas le fruit du hasard. Chaque acte a une répercussion et les atrocités qui y sont vécues, la faim, la pauvreté, le froid, l'humidité ont une cause... et une conséquence. De fait, la construction narrative de Donbass fait écho à un autre grand récit, celui de la poignée d'hommes (l'homme, sans doute, plus probablement) qui tirent les ficelles grâce à un narratif qui s'appuie sur un réseau d'images mis en scène de manière parfaitement maîtrisée.

Explosions calculées, interventions millimétrées des équipes de télé, diffusion d'interviews truquées, le film met au jour un immense réseau médiatique - un démiurge joue aux marionnettes avec les habitant.es du Donbass. Et chacun.e sortant, çà et là, son appareil photo ou son téléphone pour filmer une scène et jouer au reporter, ignore être la victime d'une manipulation qui le.la dépasse... Qui dépasse l'entendement aussi.

Le film pose également, comme effaré, la question du langage, plus précisément la question du langage performatif. On se rappelle sans doute que la performativité désigne le fait, pour un acte linguistique, de réaliser son propre énoncé. Or, Loznitsa plonge le langage dans le bain bouillonnant du politique. Lorsqu'en démocratie le juge déclare (acte performatif) une personne coupable ou innocente, c'est après consultation de la défense et de la partie civile. L'acte de parole dans Donbass ne suit pas la confrontation de points de vue conduite dans un équilibre des forces, il épouse littéralement toute forme de domination. Un officier condamne à cent mille dollars d'amende (une rançon, en fait) un citoyen qui veut juste récupérer son véhicule. Le citoyen discute ? Ce sera donc cent cinquante mille. Somme dite, somme due. Si l'habit ne fait pas le moine, l'uniforme fait le mafieux. Et le pauvre citoyen de rejoindre un grand hall filmé à la manière d'un purgatoire, où errent comme des âmes en peine une foule de citoyens leur smartphone collé à l'oreille, tout occupés à essayer de regrouper les rançons faramineuses exigées d'eux.

Performatives encore, les réponses apportées aux membre d'une milice qui s'adressent à un journaliste allemand leur demandant qui est le chef. Tour à tour, chacun se tourne pour déclarer, l'espace d'un instant, un autre milicien "chef". Quand il l'y a plus de centre, les repères disparaissent, le langage sert le plus fort et se fige dans la bouche du faible.

Devant la caméra du réalisateur ukrainien, le langage, en revanche, se retourne nécessairement contre celui qui se fait le vecteur de la propagande. En traitant les Ukrainien.nes de fascistes, comme le font la plupart des personnages- russophones, donc - du film, la communauté montre sa soumission au diktat politico-médiatique. Qui est le fasciste ? N'est-ce pas plutôt celui qui se fait rouage d'un tel système d'oppression ? Ces scènes font d'autant plus froid dans le dos qu'elles rappellent les raisons invoquées par Vladimir Poutine pour l'invasion (du reste) de l'Ukraine, quatre ans après le film, en février 2022. S'il est vrai que les membres néo-nazis du régiment Azov ont été disséminés aux quatre coins de l'armée ukrainienne, les milices du Donbass sont une incarnation des idéaux fascistes - en moins ordonné.

La propagande montre d'ailleurs tout au long du film ses terribles effets : lorsque les passants lynchent, en plein coeur de ville, un ennemi attaché à un poteau, on croit plonger dans la Nef des fous, de Jérôme Bosch. Sans langage, dépossédée de la faculté de juger, soumise au diktat d'une mafia en camouflage ou en costume trois-pièces, privée de son centre, la population part en vrille tous azimuths.

Rappelons en cela que le mot Ukraine a pour étymologie "dans les confins, aux limites, en périphérie" et que le coeur politique du film, et globalement de la situation actuelle en Ukraine, porte par nature géopolitico-lexicale sur l'idée d'appartenance ou d'extériorité. Vladimir Poutine, en s'immisçant dans le Donbass en 2014 puis (le reste de) l'Ukraine en 2022, assène le dogme de l'appartenance et son corollaire kalashnikov en bandoulière, l'impérialisme, tandis que Volodymyr Zelensky rappelle l'extériorité - donc l'indépendance - de l'Ukraine. Loznitsa, montrant une foule déboussolée, filme une communauté aux confins de l'humain-inhumain dont le comportement est celui de la meute, guidée par un Alpha invisible.

Une autre scène de ce chef d'oeuvre possède une puissance cinématographique hors-norme : la scène du mariage. Elle souligne ce qui au-delà du politique, du linguistique, du moral... constitue le Point Oméga du film : raconter, faire (du) cinéma. L'auteur vise, à travers une mise en scène en tous points remarquable, à distiller un effet de réel qui emporte le spectateur. Cet effet de réel, par le prisme duquel la fiction semble se muer en documentaire, est un sommet cinématographique. Il montre de surcroît à quel point le casting et la direction d'acteurs font partie de la mise en scène. Qui assiste à Donbass a presque la sensation d'assister à un lynchage, à un mariage barré, à une visite d'abri anti-bombardement, à un entretien de police...

Cette capacité à restituer les enjeux politiques d'une situation existante en déployant sous vos yeux les pièces d'une mosaïque terrifiante, c'est l'art.

Donbass est un grand film.

*Pour ce qui est de la Crimée, de l'Histoire, on gagnera à regarder du côté de Radu Jude, avec Peu importe si l'Histoire nous considère comme des barbares, de... 2018 aussi ! Le film est aussi chroniqué sur ce blog.

1 commentaire

1 commentaire

-

Par pacobalcon le 19 Janvier 2020 à 21:43

Aux deux-tiers du film, la jeune Guida regarde à travers l'aquarium d'un restaurant chic de Rio de Janeiro - et l'homme qu'elle voit de l'autre côté, derrière le flou de l'onde, paraît alors aussi éloigné d'elle que s'il s'agissait de l'Océan atlantique - qui les séparait au début du film. Dans cette scène d'une puissance rare, une jeune femme se retire, comme dispersée dans les sables du plan, à la gauche de l'écran, tandis qu'une autre vient se briser dans le champ telle une vague écumante.

Elles sont soeurs. Elles s'adorent. Elles ne sont pas vues depuis des années. Elles ne se reverront jamais.

La délicatesse avec laquelle le réalisateur brésilien Karim Aïnouz plonge le spectateur dans un mélo d'un romanesque à vous fendre le coeur est le velours dont se pare la main de fer serrée autour du coeur politique de cette pépite de cinéma. Pas de samba dans La vie invisible d'Eurdice Gusmao, plutôt une saudade pour prendre à la gorge et étouffer par constriction, avec lenteur, le patriarcat brésilien.

Contrairement à Jake, le fou de Comme il vous plaira de Shakespeare qui clamait "I am for other than for dancing measures", entrons dans cette ronde triste.

Ces deux soeurs, ce sont Guida et Euridice. L'une est petite, l'autre pas. Celle-là est rebelle, l'autre pas. Leurs parents, un boulanger et sa femme, qui comme le dit Guida "vit dans l'ombre de son mari", font partie de la classe moyenne de Rio, sur fond d'années 50 où la modernité le dispute au conservatisme. Pas de favelas dans le film d'Aïnouz, des petites demeures colorées jamais bien loin d'une vue à couper le souffle sur la baie. Une baie tapissée de jungle filmée telle un corps vénéneux plongeant ses racines dans le sous-sol du film.

Emportée par sa fougue, Guida s'amourache d'un jeune marin grec, Yorgos, tandis que sa soeur travaille son piano avec une assiduité de communiante. Lorsque la première s'enfuit en Europe avec son matelot, l'autre use ses mains sur les classiques. Revenue à Rio le ventre rond et sa solitude pour tout bagage, Guida est bannie par son père, dont l'oreille est insensible au plaidoyer maternel. De surcroît, pour achever sa disgrâce, on lui fait croire que sa soeur a quitté le pays pour rejoindre le Conservatoire de Vienne.

Voici le propos du film : comment une parole masculine façonne le destin des deux jeunes femmes. Dans un parallèle plein de fièvre, l'auteur montre ses personnages évoluer dans un cadre si proche et pourtant si lointain. Guida se dépare de sa famille pour se déplier et vivre sa propre vie. Euridice, elle, se loge dans un rôle de soumission, cénotaphe social dont elle semble comme absente, toujours.

Le réalisateur, qui filme au plus près, montre comment les corps des femmes sont colonisés. Euridice habitée par l'image de sa soeur - pièce à la fois essentielle et manquante d'une sororité brisée - bascule dans une psychose maniaco-dépressive. Au demeurant, si la psyché d'Euridice est colonisée par sa soeur absente, son corps n'en est pas moins envahi par le sexe de sa mari. A l'issue de leur mariage, leurs rapports nuptiaux sont littéralement filmés comme une scène de viol - scène de salle de bains presque insoutenable. Des années plus tard, son plaidoyer pour l'interruption coïtale reste sans suite : envahie contre son gré par le sperme de son mari, qui éjacule en poussant des beuglements de bête, elle donnera naissance à une enfant non désirée. A l'opposé, Guida, elle, prend en main les choses : elle comprend qu'en masturbant cet homme rencontré dans un bar, sous un escalier menant aux gogues, elle le videra de sa substance - et du danger. Une stratégie : rendre l'édifice branlant.

De fait, tous les instruments de la coercition sont convoqués au cours du film afin de dresser une cartographie de la structure de domination, au-delà même de la décision du père. A l'usine, il est dit à Guida que ce n'est pas une place pour une femme. A l'Administration, on l'informe que tant que le père de Chico (resté en Grèce) ne se déclarera pas, elle ne pourra pas obtenir de passeport, ni pour son enfant... ni pour elle ! Par ailleurs, Zélia, belle-soeur d'Euridice, rappelle à cette dernière que l'avortement est un péché. De surcroît, au cabinet de gynécologie, on prend la décision d'informer son mari de sa grossesse, contre son gré à nouveau.

Si le film dépose, l'un après l'autre, les éléments d'une traçabilité de la soumission, il trouve son échappatoire, sublime, dans les scènes finales où, pour trouver in fine l'interlocutrice si longtemps cherchée, Guida produit un regard face caméra : moment génial où c'est à travers vous, spectateur, que soudain Euridice devient visible. A cet instant, le film déplace le processus colonisation : depuis le corps de la femme vers votre propre regard. Or, à l'instar de l'espèce, ce processus se reproduit, dans une scène qui précipite soixante années écoulées en un instant de chamanisme cinématographique, lorsqu'Euridice devenue âgée, aujourd'hui, rencontre la petite fille de sa soeur, incarnée par Julia Stockler... Guida !

Grand film.

1 commentaire

1 commentaire

-

Par pacobalcon le 1 Décembre 2019 à 16:40

En fin de film, un fondu au noir met en suspension la décision d'un jeune garçon nommé Issa. Il tient littéralement dans sa main son avenir et celui de son vis-à-vis, à quelques pas en contrebas. Dans le silence de l'immédiat après-film, la salle, plongée dans la sidération, se tient coite.

Alors que l'iris-caméra s'est clos sans que l'issue de la scène ne lui soit donnée, le spectateur est amené à percevoir que Ladj Ly a opéré un déplacement du récit : un glissement du diégétique (ce que vivent les personnages dans l'histoire du film) au social (ce que vivent les habitants de Montfermeil). Pour autant, on est en droit de proposer qu'aucun étiquetage de type "film de banlieue" n'égratigne ce film magnifique, un des plus puissants de l'année. Sautons les tourniquets.

Le visage, les yeux d'Issa, donc, se fondent dans les gaz des lacrymos de cette cage d'escalier à la couverture pariétale de tags qui lui dessinent comme une seconde peau - ou forment la muqueuse d'une bronche obstruée par la fumée et une porte d'ascenseur (éternellement) bloquée. Le regard sans fond, impénétrable, de l'ado n'offre aucune échappatoire aux artères bouchées de la scène finale, irrespirable.

C'est le même visage, rieur et enjoué cette fois, qui vous accueille sur le perron du film et du bâtiment 5 de la Cité des Bosquets de Montfermeil une centaine de minutes plus tôt. A l'opposé de la stase finale, le corps d'Issa, baigné de soleil, est en mouvement, il avance avec entrain : en effet, lui et les autres habitants sont exfiltrés par l'auteur pour être plongés dans le bouillonnement parisien d'un soir de finale de Coupe du monde de football. En chemin, sûr de lui, il mise - à juste titre, en fait - cinq euros sur un but de Mbappé...

Outre que la séquence d'ouverture de son film constitue la première incorporation dans le cinéma de cette soirée de rêve du 15 juillet 2018, avec son lot d'émotions, Ladj Ly aligne à grande vitesse les signes du vivre ensemble en France pour produire en quelques plans un précipité symbolique : un drapeau tricolore sur le dos d'Issa, la Tour Eiffel, les Champs-Elysées et l'Arc de Triomphe, que le titre du film barre soudain en lettres majuscules alors qu'une musique grave, quelque peu inquiétante, monte peu à peu.

En effet, la communion est de courte durée : revenus dans leur cité des Bosquets, les habitants s'installent à nouveau dans les cases que leur construit la misère. "P'tits frères", "Gitans", "Frères mus'", "mamans", "tontines" : à chacun.e est confiée, notamment par la performativité du langage, une étiquette - une entrave. Si les flics, en particulier les historiques de la BAC comme Chris et Guada, prennent part à ce jeu des définitions, une brève séquence vespérale nous indique qu'eux aussi vivent dans la cité. S'ils font les caïds, comme les mômes en fait, c'est qu'ils font partie de l'ensemble.

Un survol des Bosquets, via les images issues d'un drone guidé par Buzz - un autre jeune garçon qui scrute la cité et incarne à l'écran celui qui pourrait bien être le serial-filmeur qu'était Ladj Ly jeune - initie le spectateur à la topographie de cette ville de Seine-Saint-Denis avant de devenir l'élément-déclencheur de l'enquête puis de la course poursuite finale. Le réalisateur, qu'il y a bien longtemps JR immortalisait sur une photo mythique...

... fait du recours à l'iconographie le moteur du film. L'image, c'est la pression, celle qu'opèrent sur Buzz les trois ados montées sur le toit, qui exigent de lui qu'il efface certaines vidéos et leur en confie d'autres. L'image, c'est aussi le témoignage, à l'instar de cette jeune fille qui tente une expérience de copwatch réduite à néant par un téléphone transformé en bouillie sur le sol. A l'instar également, donc, de cette carte-mémoire que l'on s'arrache après une bavure.

Au fond, sans doute peut-on affirmer que l'image, c'est ce le bruit que fait le corps social qui s'écroule. En effet, les quinze dernières minutes des Misérables organisent une mise à mort des différentes institutions qui régissent la vie du quartier : l'institution de l'ordre, à savoir la police, d'abord encerclée à bord de la 308 grise par les minots comme autant d'Apaches autour de la diligence de La chevauche fantastique (John Ford, 1939), avant de se retrancher dans le boyau mortifère d'une cage d'escalier. Le politique ensuite, avec un Maire délogé de son bureau tel un renard de sa tanière par plus rusé que lui, puis roué de coups. L'institution souterraine, officieuse celle-là, du patron du bar à chicha, baron local de la drogue, dont la voiture vole en éclat et qui repart la queue entre les jambes... Dans une scène de révolution chimiquement pure donc, débarrassés de tous les corps intermédiaires, les ados prennent le pouvoir par la violence en générant le chaos. Tout est perdu, sans espoir ?

C'est à voir. Ladj Ly soumet la séquence finale, d'une brutalité rare, à une mise en scène comme déléguée et conduite par les ados au sein de son propre film : le vengeur vêtu de violet circule en maître au sein d'une armée portant l'uniforme du hoodie noir. Tout à leur organisation de la situation - répartition des rôles et des éléments chromatiques - les révolutionnaires produisent de la mythologie. Comme Richard II mettant en scène sa propre destitution sous les yeux ébahis du futur Henry IV, dans Richard II de Shakespeare, au fond ce recours à la mise en scène, à la gestion consciente de l'image par le groupe ne concrétise-t-il par l'espoir secret du film, un lien à la fois intime et collectif à une forme de responsabilité ? Jetant un pendule dans l'escalier, on met la main sur le chrono.

Et pourtant... A plusieurs reprises dans cette scène, dans ses reprises en main du dispositif, le réalisateur ose le contrechamp, des plans-poitrines arrachés au tumulte, des gros-plans sur ces mômes pris par la colère auxquels la proximité donne accès, où l'intime de l'indivis, échappé du corps social tentaculaire du groupe, ôte le masque et laisse affleurer la peur - la crainte, sans doute, de dépasser l'entendement, tel Hamlet hésitant devant Claudius.

Les Misérables, un grand film - en banlieue.

1 commentaire

1 commentaire

-

Par pacobalcon le 1 Novembre 2019 à 12:01

Il est des moments - rares, précieux - où, assis face à l'écran, on se dit qu'on est en train de voir le plus beau film du monde. En ces instants de grâce, se concentre toute l'histoire du cinéma, se précipitent tous les films - une épiphanie. La Chapelle Sixtine se met en mouvement sous vos yeux, deux mains se touchent et vous êtes aux anges.

Le visage antique de Golshifteh Farahni progresse vers l'iris caméra en toute lenteur, de l'obscurité profonde de sa robe noire émerge une main qui se tend vers l'avant, vers la paume de Dominick immobile, vers vous également bien-sûr - vous voilà ému, l'oeil humide.

Regardez, écoutez L'angle mort, de Pierre Trividic et Patrick Mario Bernard.

Sur un trajet de cent-quatre minutes depuis la chaleur enfumée d'une salle de concert, il y a quarante ans jusqu'à la dalle de la Place des Fêtes enneigée d'aujourd'hui, le film se déploie par petites touches grâce à une écriture remarquable.

L'angle mort est l'histoire d'un homme invisible qui n'entend que ce qu'il voit. Il parcourt le dix-neuvième arrondissement de Paris, les oreilles bâtées d'un gros casque JBL gris, jusqu'à son lieu de travail, un magasin d'instruments, sans entendre la réceptionniste qui le hèle, pris dans sa musique. Ainsi, le film oscille entre l'ouïe et la vue, pétrissant ensemble le matériau du visible et de l'audible jusqu'à cette inquiétante synthèse formulée par Elham, la voisine aveugle de Dominick : "Je vois les choses que j'entends et là, j'ai pas envie de voir ce que j'entends dans ta voix". Mais ça, c'est avant que les mains ne s'effleurent...

Dominick (Jean-Christophe Folly), le personnage central, n'en fait qu'à sa tête : il arrive systématiquement en retard, se refuse au moindre engagement, à la moindre promesse, esquive toute responsabilité, cependant il s'en sort toujours grâce à son charme et sa douceur. Il s'en sort avec sa copine, Viveka (Isabelle Carré), avec son patron... S'il se donne des airs urban cool, on sent néanmoins qu'il est travaillé, au coeur comme au corps. Sous la surface étale de son humeur rieuse, on perçoit une noirceur.

Il possède en effet, comme d'autres personnages que cette fiction héberge, la capacité de se rendre invisible. Or, le film distille l'idée que cette capacité n'est pas un don : d'une part parce qu'elle n'est pas immuable, d'autre part dans la mesure où elle génère de la souffrance : pour basculer dans l'invisible, il faut demander un effort au corps, entrer en hyperoxie, face à un miroir pour vérifier si ça fonctionne. Trividic et Bernard, pour filmer cette bascule, procèdent à de magnifiques plans-séquences qui laissent voir, tour à tour, un couffin vidé de son occupant ou un miroir devenu sans reflet - mais qui réfléchirait, du reste, le poème de de Jorge-Luis Borges : "Tout enfant, j'avais peur que le miroir me montre un autre visage, ou un masque aveugle, impersonnel, qui cacherait sans doute une chose atroce".

Par ailleurs, pour être invisible, il faut être nu, c'est à dire se blesser aux pieds, avoir froid. Ainsi, c'est un Paris pluvieux et sans joie qui apparaît à l'écran. Les seules touches de lumière, de soleil, sont celles de scènes d'enfance, comme prélapsaires, dans une forêt bruissante où point, déjà, la possibilité d'une inquiétude. D'autres flashbacks montrent Dominick enfant usant de sa faculté pour se cacher, se cacher aux yeux d'un père indigne, d'un ogre "guidé par sa queue". Non, l'invisibilité n'est pas un don, c'est une malédiction. Mais, pour ceux qui en ont la faculté, c'est "la seule chose que tu aies", comme lui dit Richard, ami d'enfance capable d'invisibilité lui aussi. Par conséquent, il faut sacrifier son corps pour basculer, petit à petit l'hyperoxie ne suffit plus. On se brûle, on se scarifie, on se découpe un index. Du reste, cette faculté, à la fois maudite et nécessaire, est étouffante, au sens strict : lorsqu'un oreiller est pressé sur le visage d'une vieille dame - scène terrible - c'est le spectateur qui manque d'air.

De fait, chacun des personnages "doués" d'invisibilité, Dominick, Richard et un magicien du nom de Dany de Rovère, est vu, à un endroit du film, nu en position foetale, comme prêt à tout recommencer, débarrassé de cette maudite faculté, comme on nettoierait le nouveau-né du liquide amniotique.

La richesse du film repose aussi sur l'idée que l'invisibilité n'est pas développée comme une parabole : Dominick, au fond est un type normal, avec des galères normales par ailleurs. Il n'ose pas toucher à sa gratte car l'ombre de son géniteur, guitariste de talent, l'écrase. Il aime bien mater, en particulier les filles - un plan fixe digne de Fenêtre sur cour montre la façade d'une tour où chaque logement cultive sa vie propre. Il est un brin paresseux aussi. Mais il aime le travail bien fait. Soigné, comme chacun des instruments qu'il fabrique, des guitares à partir de boîtes à cigares que lui refile son épicier. Artisan d'une lutherie de fortune, il prend son temps.

Du temps, il en a fallu des louches aux auteurs pour tailler ce bijou cinématographique. Artisans d'un cinématographe de fortune, ils ont substitué aux moyens pécuniaires, limités, l'exploitation minutieuse des moyens de leur art. C'est entre autres par le biais de son découpage, d'une précision de mosaïste romain, que les réalisateurs produisent un effet d'une grande puissance sur le spectateur. Il en va de même du travail sur le son, l'image (de Jonathan Ricquebourg, dont on avait particulièrement apprécié le grain coloré des plans nocturnes de Shéhérazade) ainsi que le montage.

S'ils ont un art consommé de la manière de fabriquer du récit - Trividic et Bernard guident notre personnage entre une Viveka, mandataire du quotidien et une Elham, agente de la transformation, jusqu'à un point Oméga du film, la libération de Dominick - leur écriture épouse à merveille la manière de faire vivre l'image. La magie d'une main que lève une mourante, une chanson improvisée autour d'un lit de mort puis le visage de Viveka qui se colle à la devanture d'une épicerie. Un vertige de cinéma qui peut rappeler ces lignes d'Au coeur des ténèbres, de Joseph Conrad : "peut-être toute la sagesse et toute la vérité et toute la sincérité sont-elles strictement comprimées dans ce moment inappréciable de temps dans lequel nous sautons par-dessus le seuil de l'invisible".

Le nez contre la vitre froide, Viveka efface la buée de la main, balaie l'intérieur du regard et chuchote, grâce à un effet de post-synchronisation à vous fendre l'âme : "Là, je te vois".

Voir, entendre. Vivre.

PS: on a bien remarqué la crypto-référence à Paul Mc Cartney (un badge, deux cartons qui forment le titre Lovely Linda), mais on est bien en peine de donner du sens à cette incursion.

1 commentaire

1 commentaire

-

Par pacobalcon le 22 Août 2019 à 19:13

On savait gré à Desplechin, avant de voir ce film, de deux ou trois choses. En particulier d'avoir donné à saisir les haines de famille filmées dans de grands éclats de rire. Fossoyant les cris, les hurlements du (non-)dit domestique entendus mille fois au cinéma (Festen, Tennessee Williams...), de son Conte de Noël nous restait une Deneuve jetant à son fils son désamour pour lui le visage barré d'un sourire et l'oeil plein de gourmandise. Une nouvelle manière de confession. Juste un révolution, quoi.

Voilà que ce monsieur, à la manière d'un Miles Davis qui changeait le jazz tout les dix ans, révolutionne à nouveau les rapports humains à la surface de l'écran, non plus sous le toit d'une maison bourgeoise mais derrière les vites d'un commissariat de quartier - dans la même ville cependant ("la plus pauvre des cent grandes villes de France").

Lancé par les néons d'un Noël roubaisien qui ne fait de cadeaux à personne, le film vous garde à vue une heure et cinquante-neuf minutes menotté.e au fauteuil. Chef d'oeuvre.

C'est d'une histoire vraie qu'il s'agit, comme l'indique le carton du premier plan, une histoire montrée dans Roubaix, commissariat central, affaires courantes, de Mosco Boucault, diffusé sur France 3 en 2008. Fin du romanesque ? Absolument pas. Si la première partie du film rassemble les éléments, nombreux, d'un récit foisonnant, l'écriture se concentre progressivement pour finir par offrir au regard le très gros plan des mains de deux femmes glissées l'une sur l'autre, sous un coussin. Un des plans de l'année, sans hésitation. Aidé de Léa Mysius, dont on tient Ava pour le meilleur film de 2017, Arnaud Desplechin a produit un scénario qui vise à l'épure, un geste bressonien.

L'accueil des spectateurs sur le perron du film - où les lumières des vitres du poste attirent à elles les malheureux comme des insectes affolés - multiplie les affaires courantes comme autant de fils que la petite équipe de flics se doit de tisser pour accéder à la vérité, masquée par autant de mensonges qui constituent le mince, le pathétique bouclier de malfaisants par malheur. Ils racontent, ils disent, ils mentent sûrement, on les écoute.

Dans cette première partie en forme de prisme, un homme claudique jusqu'au poste pour déclarer qu'on lui a brûlé de visage avant de s'attaquer à sa voiture - arnaque à l'assurance ? un jeune homme donne des noms lorsqu'on l'interroge sur l'incendie criminel d'une maison située dans une cour aux allures de cloaque - blague, esquive ? Une adolescente fugueuse insulte un oncle qui lui a donné asile - des mots échappés de sa bouche, aussitôt regrettés.

Des récits abracadabrants du début au dialogue de la scène finale de reconstitution du meurtre tout en passant par l'interrogatoire de Marie et Claude - les deux femmes sur lesquelles l'enquête converge - le film est gouverné par la parole, la manière de la formuler, sa circulation, sa valeur.

La parole, en effet, est l'arme du film : elle est à Roubaix, une lumière ce que le Magnum 357 est à l'inspecteur Harry. Ca défouraille donc très peu, hors de la salle de tir. Car même si, comme l'affirme une des gardiennes de la paix : "tu n'es pas noté pour les résolutions de cas, mais pour le maintien de l'ordre", le commissaire Daoud tient à faire jaillir la vérité et c'est entre quatre murs que le jaillissement survient. Il y a bien une lumière dans l'obscurité du film.

Or, le jeune lieutenant Coterelle, qui vient d'intégrer l'équipe, ne la maîtrise pas, cette parole. Avec ses allures de séminariste un brin benêt, son large sourire de jeune homme trop gentil pour le job, il ne parvient pas à trouver les mots, le ton pour obtenir les aveux. Et comme les visages des suspects sont filmés en gros plan, à la manière de blocs dont rien ne s'extrait, dont le regard n'exprime aucune signification, seule la parole peut ouvrir la brèche qui permettra de puiser le sens et le faire remonter à la surface du jugement. De fait, il faut faire accoucher cette parole.

La parole, c'est le Commissaire Daoud : un Roschdy Zem minéral, éblouissant. Debout, le corps enveloppé dans le drap de laine de son manteau foncé, ou vêtu d'un pull à col en V laissant apparaître l'arrondi blanc d'un T-shirt, on dirait un prêtre. Voici le génie, la deuxième révolution de Desplechin : transformer l'interrogatoire en confession, obtenir des aveux chuchotés à l'oreille comme ceux d'un.e mourant.e. De la vérité comme une extrême-onction. Dans son équipe, son ton calme ne convainc pas tout le monde ("Daoud, il dit jamais rien!") car sa voix est tout en mesure. En effet, dans le commissariat, le motif good cop/bad cop du dispositif d'interrogatoire, qu'on connaît sur le bout du taser, oppose, à la colère vétérotestamentaire de certains flics, la douceur de Daoud. Au-delà du maintien de l'ordre, il protège, rassure, rassemble. En maître de cérémonie de l'échange, il déclenche l'aveu, d'une fragilité de porcelaine .

Une scène du film l'expose instruisant à la jeune fugueuse la manière de renouer avec ses parents, vus à travers la vitre d'un café - désignant la (re)prise de parole pour faire à nouveau circuler le sang dans le corps familial : "tu leur dis bonjour et tu vois ce qui se passe". En effet, le commissaire a le don de produire à distance la substance performative du langage : la scène de reconstitution du meurtre, qu'il supervise, est une des plus hallucinantes que l'on ait vu : deux jeunes femmes échangent d'une voix particulière, précise, altruiste et généreuse - qu'elles n'auront à aucun autre endroit du film - pour recréer les gestes, réorganiser, remettre en scène l'acte monstrueux dont elles sont accusées.

Si le commissaire met en scène un acte primitif, originel, la mise en scène du film se saisit à son tour de la parole pour donner une dimension mystique au film : devenue métaphysique, elle circule comme par magie à la surface de l'image dans les dernières minutes : un des derniers plans laisse entendre la voix d'une Claude hors-champ, telle celle d'un fantôme : "j'ai tout gâché". De même que sur les chemins de ronde du château d'Elseneur, les esprits parlent, c'est sublime.

1 commentaire

1 commentaire

-

Par pacobalcon le 27 Février 2019 à 13:21

2018, Bucarest. Pendant la reconstitution nocturne d'une scène de la Seconde guerre mondiale, un acteur jouant le rôle d'un Juif d'Odessa, traqué par l'armée, tente de s'enfuir. pour échapper au massacre. Or, sur la grand-place de la capitale roumaine où se joue le drame, ce ne sont pas les soldats de cette pièce à ciel ouvert qui se saisissent du fuyard mais les spectateurs qui ramènent manu militari l'homme aux papillotes vers le terre-plein et le centre de la scène historique.

Vous êtes glacé.

Prise entre le tsunami du nationalisme rampant - voire triomphant - qui s'abat sur le monde, l'altération des faits historiques qui s'observe tant en mitteleuropa qu'en France sous la plume d'un Eric Zemmour et les fake news de Donald Trump, prise mais pas coincée, une metteuse en scène du nom de Marianna remue ciel et terre pour faire éclater la vérité : faire reconnaître aux Roumains leur culpabilité dans le massacre de presque vingt-mille Juifs sur les bords de la Mer noire en 1941.

Radu Jude a signé un film nécessaire, à mes yeux le premier grand film de 2019. Dans la lignée de Dombass, un des plus grands films de 2018. Un brûlot qui importe grandement, ça pique, ça heurte - ma voisine de salle, une des nombreuses têtes grises qui peuplent cette séance postprandiale, s'écrie, après un long soupir d'effarement : "heureusement que c'est un bon film !"

Le film vous prend à sec, sans les préliminaires d'un générique ou d'une exposition : des images d'archive montrent la population juive d'Odessa au coeur de la guerre. Le relais est pris par Marianna, qui par un dispositif de brouillage réalité/fiction et de mise en abyme du filmage d'un work-in-progress à la Godard annonce le point Oméga du film, son horizon d'attente : la mise en scène du massacre dans le cadre d'une représentation publique.

A partir de là et pendant les deux-tiers du film, Peu m'importe si l'Histoire nous considère comme des barbares s'attache à montrer la préparation de ce spectacle, la pugnacité dont fait preuve la metteuse en scène, ainsi que ses doutes et les obstacles qu'elle doit surmonter. Une structure, toutes proportions gardées, qui pourrait rappeler celle de Looking for Richard, d'Al Pacino.

Par touches successives, Radu Jude dispose les éléments constitutifs d'une brillante anamorphose cinématographique : c'est à la lumière de la séquence finale que le spectateur pourra faire le chemin à l'envers - remonter la rivière du film - pour en savourer à nouveau le brio de la mise en scène.

Le test de combustion d'une planche de bois, les essais sonores de cris de foule ou de coups de fusil, l'acquisition de mannequins sont autant de pièces d'un puzzle qui prennent sens rétroactivement. Rappelons que l'anamorphose repose sur l'ordonnancement de ces fragments sans pédagogie du commentaire explicatif. Un dispositif anti-spielbergien, en quelque sorte : toujours occupé à expliquer ce qui se passe, l'Américain empêche le spectateur de penser le film, et a fortiori d'éprouver le besoin, le plaisir d'en remonter le cours. A quoi bon, en effet, remonter le cours d'un film quand, en chaque point du récit, on a vue sur tous les autres ? Cinéma-torrent contre cinéma-flaque. D'ailleurs, l'ami de John Williams en prend pour son grade par la voix de Marianna - "qu'il s'occupe de son Jurassic Park 5".

Voilà par ailleurs un des atouts du film, son humour caustique. Elie Wiesel aurait "plus de chagrin que de talent". Le bruit des fusils russes par rapport aux fusils allemands ? "Tchaikovsky contre Wagner !" En outre, à Setif ou ailleurs, le massacre est rapporté comme une tradition française : il faut entendre Movila, interlocuteur privilégié de la jeune réalisatrice fredonner "Ma-ssa-cré" sur l'air de "Parole parole", c'est à hurler de rire.

Si la reconstitution finale constitue l'horizon du film, les conversations entre Marianna et Movila en constituent le coeur. Brillamment écrits, très longs, toujours en mouvement - comme l'Histoire elle-même - ces échanges traitent de la morale victimaire, du roman national, de la valeur et la nécessité de la vérité, de l'art contre la culture... Au fond, ces tête-à-tête, qui se concluent par une conciliation finale, articulent un point de vue dynamique sur l'Histoire plus qu'une confrontation. Une dialectique non dénuée d'érotisme et qui pourrait engager le reste du corps. D'autant plus que le petit ami de Marianna n'est pas à la hauteur - même s'il est pilote de ligne.

Si cette oeuvre s'attache à montrer de la dualité, elle repose par ailleurs sur une tension entre le groupe et l'individu. Radu Jude alterne avec une grande intelligence les plans où Marianna est vue seule dans son bain, un verre ou un livre à la main avec des plans de groupe dont elle n'est qu'un constituant. Dans le silence de sa salle de bains, où la fenêtre donnant sur la ville ne laisse pénétrer aucun bruit, la jeune femme est occupée à penser. Bavarde, pugnace, volontiers provocante par ailleurs, elle est à trois reprises exposée dans l'intimité de son propre espace. A l'opposé, Jude la filme prise dans la coexistence avec le groupe, à l'intérieur de plans larges qui autorisent une prolifération de foyers dramatiques : à l'écran, on peut simultanément s'engueuler, regarder ceux qui s'engueulent, fumer une clope, chanter ou faire autre chose... Radu Jude nous donne ici une leçon : si le désaccord ou l'indifférence - en un mot, la vie - peut s'épanouir au sein du cadre limité de l'écran, pourquoi pas dans la réalité ? Ces effets de réel, que l'on retrouve puissance dix dans la séquence finale, assortis d'un changement dans le régime de l'image qui brouille définitivement la frontière entre réel et fiction, sont une des lignes de force de Peu m'importe si l'Histoire nous considère comme des barbares.

Le film puise également sa force dans l'absence de contrechamp dans certaines scènes-clés, génialement exploitée. Dans le premier tiers du film, Marianna visionne le film hagiographique consacré à Ion Antonescu, le leader roumain au pouvoir pendant la Seconde guerre mondiale. Voici l'argument du film : le portrait, l'historiographie de ce Pétain d'Europe centrale, antisémite et pro-allemand, ont altéré, au titre du roman national, la vérité pour réécrire l'histoire. Devant son écran de télévision, la réalisatrice observe et commente l'hagiographie du criminel de guerre. Les images d'archive de ce film des années cinquante ont été montées de manière politique pour produire de l'héroïsation. Alors que le militaire roumain livre son discours antisémite et martial, un contrechamp montre en contre-plongée les visages de ses lieutenants silencieux, à l'écoute - conquis. De manière dialectique, Radu Jude oppose à ce montage inique une politique du champ seul, qui de surcroît se débarrasse progressivement du commentaire, de la parole, pour installer au final le spectateur dans l'intimité silencieuse de son propre regard sur le massacre. En effet, à plusieurs reprises, des images d'archives sont montrées plein écran. Débarrassés de contre-champ, ces plans sont exposés dans l'autonomie de leur champ mais un élément acoustique les accompagne : les commentaires de Marianna. Mais ce n'est qu'une étape dans le film.

De fait, et pour revenir sur l'argument développé plus haut, c'est à cet endroit que se situe la pédagogie de Radu Jude : non pas dans l'explication spielbergienne mais dans la progressivité, pour un final qui ajoute à l'effet de stupeur que produit le film.

Sans commentaire, le plan final, fixe et sans contrechamp, n'a pour acoustique que le son du chanvre tendu par le poids des corps qui se balancent sous vos yeux.

1 commentaire

1 commentaire

-

Par pacobalcon le 21 Septembre 2018 à 11:14

A l'extérieur de l'appartement cradingue, sur le pas de la porte, Zachary entend sa mère lui répéter "Il faut que tu rentres, il faut que tu rentres". Il ne comprend pas, ça le rend dingue, en particulier parce qu'il ne demande que ça : il veut juste rentrer chez lui, trouver refuge dans l'appartement, alors que sa mère elle, lui intime l'ordre de retourner au foyer pour jeunes adultes où la justice entend le confiner depuis sa sortie de prison. Rentrer ? Rentrer où ?

Quelques instants plus tôt, la scène avait justement pris pour décor l'intérieur de l'appartement, où Zachary avait senti qu'il n'était pas le bienvenu, l'intrus dans une famille recomposée dominée par un beau-père à peine plus âgé que lui. Bagarre, donc. Dans le feu de l'action, une porte de placard s'ouvre lentement et le miroir dont elle est munie renvoie progressivement l'image de la porte que l'on interdit à Zac de franchir désormais. Cette scène produit un écho à l'ouverture du film : des images d'archives d'immigrés nord-africains posant le pied sur le sol français, à Marseille - à la fois inquiets et rassurés - montées dans une dynamique chronologique débouchant sur l'époque la plus récente : le temps du film.

Aujourd'hui.

Dans l'espace minuscule de ce pas de porte, en substance, sur un paillasson, l'implosion du langage par le biais du verbe rentrer (reposant ici sur la figure problématique de l'antanaclase - reprise d'un terme dans un sens différent) est précipitée par un jeu de miroir qui isole le jeune homme autant qu'il bouleverse le spectateur. Enfilez votre casque intégral, pleins gaz sur la Cité phocéenne.

Jean-Bernard Marlin, dont c'est le premier film, frappe très fort avec ce film, qui passe du naturalisme au genre en passant par le courtoom drama, voire à la fable, avec une maîtrise confondante. La bourrasque qui donne un élan à la caméra et aux deux jeunes personnages à la sortie en hâte d'un magasin de sport, dans les premiers tours de roue du film, vous fait atterrir, esbaudis, dans un jardinet dont la clôture est aussi celle du film. Après la guerre, entre deux greffes, une promesse en échange d'un chou à la crème suffisent à vous faire quitter le territoire du film inquiets et rassurés.

Rassurés parce que la parole est advenue, à l'occasion d'une scène de procès pleine de justesse et de puissance. Sous l'oeil de la juge, sur la fiche d'enregistrement de la greffière, à l'occasion d'une déclaration hésitante, modalisée par un "peut-être", le langage, mis à l'épreuve à l'aube du film, retrouve une syntaxe et un sens partagé : sujet-verbe-complément. Le sens circule à nouveau dans le corps social comme le sang dans celui du jeune homme. Magnifique. Shéhérazade est une histoire d'amour d'un romantisme sidérant.

De langue, il est question ici pour le vernaculaire qui donne au film sa musicalité par ailleurs. Dans Shéhérazade, on "s'emboucanne" pour un rien, on "charbonne" et on ne craint "degun"... Ces fleurs lexicales, la qualité de la direction des acteurs (non-professionnels, tous, y-compris Dylan Robert et Kenza Fortas) donnent à Shéhérazade un effet de réel qui évite le côté coup de poing qui aurait pu être fatal au film. Dans cette histoire, on tire à balles réelles et on dort avec une loupiotte en forme de lapin pour chasser les mauvais rêves. De même, l'image crue de Marseille au soleil se marie avec des gros plans de nuit, dont le rendu granuleux barré de bandes de couleurs primaires, le jaune, le bleu, le rouge est de toute beauté. L'effet de réel, du reste, épouse le bildung du jeune Zac, qui évolue dans le trajet du film, physiquement mais aussi moralement. Pour preuve, il borde, rassurant, une Zelda qu'il avait méprisé quelques jours plus tôt. Au fond, cette oeuvre est travaillée par l'idée même de deuxième chance.

Ne loupez pas la vôtre.

1 commentaire

1 commentaire

-

Par pacobalcon le 4 Septembre 2018 à 09:46

Invité sur le plateau du Daily Show, quotidienne d'information humoristique animée par Trevor Noah sur Comedy Central, en août dernier, Spike Lee (61 ans au compteur), look total street, était arrivé vêtu d'une casquette blanche arborant les cinq lettres du mot BLACK, de lunettes rondes aux montures épaisses et d'un blouson constellé de pins et autres décorations aux motifs, entre autres, de Brooklyn - le quartier de New York où son cinéma a pris vie. Son dernier long métrage étant, lui, bien éloigné de la Grosse Pomme puisqu'il est situé à Colorado Springs, Colorado.

Sur le plateau, mug à la main, il restituait à Trevor Noah les six mots que lui avait confiés Jordan Peele, producteur, avançant que cette moitié d'alexandrin avait suffi à le convaincre de se lancer dans le projet : "Black Cop Infiltrates Ku Klux Klan". Histoire vraie, donc, plus facile à résumer qu'à imaginer. Euh... Comment ?

Devant la déferlante de critiques négatives, voire assassines, j'ai décidé de faire part de mon sentiment par rapport au film, très estimable.

Situé, donc, dans l'ouest des Etats-Unis - mais loin de la Californie - à la fin des années 70, BlacKkKlansman montre comment l'inspecteur Ron Stallworth (premier flic noir de la ville), décida, sur un coup de tête apparemment, de s'infiltrer dans le Klan. En 1978, plus précisément - l'étoile des Black Panthers a perdu de son brillant et le comité des étudiant.e.s noir.e.s de Colorado Springs s'évertue à maintenir la flamme d'une certaine radicalité dans cette petite ville où le racisme est moins dissimulé qu'un Klansman encapuchonné.

Le discours de Brother Kwame Ture (le nouveau patronyme de Stokely Chamichael, ex Black Panther émigré en Afrique), dans les premières minutes du film, offre à Spike Lee l'occasion de filmer les visages des participants au meeting - têtes de femmes et d'hommes, vieux et jeunes, se détachant du fond noir de l'écran par un effet saisissant de rapprochement. Magnifiques images de visages silencieux. Cette scène initiale entre en résonance avec celle qui, au crépuscule du film, montre le vieux sage Mr Turrentine, interprété par Harry Belafonte (30 ans de plus que Spike lui-même, c'est à dire pas rien) racontant de sa voix rauque l'événement tragique d'un lynchage auquel son personnage a assisté dans sa jeunesse.

C'est donc de pédagogie qu'il s'agit en premier lieu pour le réalisateur, de formation du spectateur - et même si le film trouve ses limites dans la valeur éducative de sa mise en scène, pourquoi pas ?

L'impact le plus puissant du film réside ailleurs, à savoir selon moi dans son esthétique et sa construction. Son esthétique, c'est la reconstitution des années 70, vraiment savoureuse - la B.O., les scènes dansées, les conversations entre Stallworth et Patrice, la leader des étudiants de Colorado Springs, au sujet des productions contemporaines de la Blaxplotation (Pam Grier, Curtis Mayfield, Isacca Hayes, etc.).

La construction du film, elle, est diabolique : en clôturant le récit par des images authentiques des événements de Charleston filmées l'an dernier, images âpres, dures, terribles, l'auteur modifie la substance du récit qui précède. Je m'explique : si les Klansmen sont filmés comme des pieds nickelés pendant deux heures, si l'enquête possède quelque chose de cotonneux, à la limite du ridicule parfois, les trois dernières minutes produisent un coup de fouet qui claque contre le dos de cette narration flottante.

Anamorphose géniale, à l'instar de celle de Hans Holbein (voir ci-dessous), qui relance la lecture de l'image par le biais d'un déplacement du spectateur (et reconstituer le tragique d'un memento mori), ou à l'instar du Miroir, d'Andreï Trakovski, récit d'une existence qui commence à... à la fin du film, après les turpitudes, les affres. Comme, au contraire, un hymne à la vie.

Grâce à cette grille de décodage, le personnage de David Duke, présenté comme un crétin dans cet épisode de 1978, prend une dimension flippante en 2017 (2018, donc), en particulier dans lorsqu'il énonce et valide le projet de Donald Trump de valorisation de la race blanche.

Cerise sur le gâteau : la relation entre deux membres du Klan, Walter et Felix. Le premier, qui fait rentrer Ron Stallworth dans l'Organisation, développé en personnage raisonnable et assez fin politique, chef de la section locale qui cherche un successeur mais se refuse à endosser la candidature de Felix, son lieutenant - un dingue au doigt collé à la gâchette. Ce duo fonctionne comme le miroir de la politique américaine contemporaine, où George W. Bush ressort comme un politique sensé en regard de la personnalité perturbée de Donald Trump.

2 commentaires

2 commentaires

-

Par pacobalcon le 3 Juin 2018 à 23:42

Dans le Money Time du film, quatre trentenaires en peignoir, assises au sol autour d'une table basse, se présentent l'une à l'autre : Sakurako, Fumi, Jun et Akari s'inclinent tour à tour. L'instant suivant, voilà notre quatuor de femmes entre deux âges allongées, se roulant les unes sur les autres en riant, exauçant leur souhait de toucher le corps de l'Autre comme on voudrait entrer en contact avec une vérité neuve.

Ca se passe dans les dernières minutes de Senses 1 & 2, premier volet de la fable humaniste que Ryusuke Hamaguchi a réalisé en 2015 à hauteur d'yeux, quelque part entre le cerveau et le coeur.

En effet, c'est dans l'ambiance feutrée d'une maison traditionnelle de la région de Kobe - à proximité des sources chaudes où la classe moyenne file passer ses week-ends - engagées dans un jeu de plateau dont les pièces sont des cubes formant des suites, que ces femmes décident, de conserve, de se livrer. De commencer une nouvelle partie.

De fait, dès le crépuscule du film, l'écran initialement plongé dans le noir laissait émerger les quatre amies assises en ligne à bord d'un funiculaire grimpant vers les hauteurs de Kobe, d'où l'on aperçoit la mer et le port que sillonnent sans relâche les cargos chargé de conteneurs. A bord du véhicule, la caméra n'obtient pas tout à fait la netteté sur les personnages, qui apparaissent parfois flous. Les séquences suivantes continuent de labourer le champ de l'hésitation, de l'incertitude puisant dans le vague qui accompagne certaines zones des plans, certains portraits. Ainsi va le film, dans une élan vers la netteté, comme une vérité qui fraye avec lenteur vers la surface de l'écran, atteinte dans l'équilibre miraculeux de la scène citée plus haut, où la belle Sakurako, la fantaisiste Akari, la discrète Fumi et Jun la tourmentée, tombent le masque et reboo(s)tent leurs relations après quinze ans d'amitié.

L'hésitation, l'incertitude sont le moteur même de la longue séquence mettant en scène un cours de yoga organisée par Fumi, qui a confié la responsabilité de l'atelier à un jeune gourou amené à inviter les participants à se constituer en binômes. La mission de chacun ? poser l'oreille sur le bas-ventre de son partenaire pour en écouter le tanden, force vitale logée à la distance d'un poing sous le nombril, puis toucher l'autre – se retrouver debout front contre front, la main posée sur la nuque de son partenaire. Dans les arrière-plans qui se forment derrière ces binômes siamois, les divers participants hésitent, n'osent pas se choisir, se toucher, tournent la tête ou baissent le regard. Comme une épidémie, le virus du doute se propage jusqu'à s'extraire de l'écran, à tel point que c'est le spectateur lui-même qui bascule dans l'incertitude : quel est donc cet objet filmique?

A l'issue de la séance, les sept participants se retrouvent attablés : voici le spectateur embarqué (comme on le dit d'une caméra dans un Hummer) pour une séquence d'une longueur rare. Pendant plus d'une demi-heure, et sans jamais que l'on s'interrompe, la parole se libère. Akari s'offusque d'apprendre qu'une procédure de divorce est en cours pour son amie, alors que Sakurako, elle, savait. Une jeune femme, amie d'enfance du gourou, déclare au jeune homme qu'elle le déteste, et que de surcroît la fascination qu'il exerce sur elle double sa colère. On compare les situations conjugales – on se balance des skuds ou des excuses dans un calme olympien... Voilà un autre atout du film, sa maîtrise stupéfiante du temps. Ample dans sa respiration, totalement à l'écoute de ses personnages, Senses immerge le spectateur dans le monde du film grâce à son tempo à basse intensité. Sculptant de massifs blocs de temps, la mise en scène procure des effets de réel qui vous donnent la sensation d'être assis autour de cette table de bois clair, une chope de bière à la pogne.

Le découpage de cette oeuvre-fleuve est lui-même remarquable. Les 316 minutes sont divisées en cinq parties associées aux sens. Vous l'aurez compris, Senses 1 & 2 est associé, successivement, au toucher et à l'ouïe. Au sein même des séquences, le montage alterne champ-contrechamp classique, à l'angle savamment étudié, avec plans face-caméra dans lesquels un personnage en cadrage rapproché taille s'dresse à nous autant qu'à son interlocuteur direct. Ce dispositif, dans la droite ligne des merveilleux découpages des films d'Ozu – bâtis sur la captation d'une caméra fixe posée à proximité du sol – ajoute à l'esprit immersif du film : sur une note tenue, les actrices d'une justesse folle incarnent les personnages d'une fresque humaniste bouleversante.

Pour autant, une certaine mystique parvient par touches à extraire le film de son réalisme pour le projeter vers un ailleurs, un hors-champ qui déplace la zone d'incertitude vers la fantasmagorie. Alors que ses “nouvelles” amies sont retournées à Kobe, la séquence finale montre Jun, restée à la campagne à la fin du week-end, en pleine conversation à bord d'un bus avec une femme déjà rencontrée par hasard plus tôt dans la journée. Le récit de la mort d'un grand-père cachée à la petite fille qu'avait été cette demoiselle des années auparavant fait soudain trembler le plancher du film, qui se fragilise et laisse percer la présence du magique.

Mettez vos sens en éveil, prenez un billet pour Kobe.

2 commentaires

2 commentaires

-

Par pacobalcon le 25 Mars 2018 à 17:20

Dans les derniers tours de roue du film. Une jeune femme prend place au volant d'une Lada blanche. Le temps que son père monte à ses côtés, elle fait ses réglages avant de conduire le véhicule bâté de sacoches en plastique à rayures. Déménagement. Un coup d'oeil dans le rétroviseur central lui montre sa mère, assise à l'arrière en silence. Ilana, d'une main ferme, se saisit du rétro et l'oriente vers la gauche, pour y voir son reflet à elle, ou plutôt la route et le trajet parcouru. Tout sauf sa mère, basculée hors-champ.

Il reste une place à bord. Montez.

On ne ressort pas en sifflotant du premier film de Kantemir Balagov, jeune Russe auteur de ce long-métrage âpre. On se faufile sans bruit jusqu'à la sortie - et un peu de lumière.

1998. Avant les portables. Ilana est l'aînée des deux enfants d'une famille juive du Nord Caucase. En Kabardie précisément, à un jet de grenade de la Tchétchénie. Telle une Juliette au pays d'Eltsine, elle est amoureuse d'un Kabarde de confession musulmane. Amour impossible, donc.

Au coeur du film, un événement qui a vraiment eu lieu : l'enlèvement de deux jeunes Juifs au soir de leurs fiançailles. La jeune femme se nomme Lea, et le garçon, David, est le frère d'Ilana. Il faut trouver l'argent, pour payer la rançon sans passer par la case police. Or, c'est la communauté qui est mise à contribution. Le cadre de l'écran, au format serré presque carré, épouse à l'angström près l'exiguïté de l'espace que les Juifs ont pour exister, coincés entre les Musulmans Kabardes et Balkars, entre des montagnes caucasiennes tout en verticalité minérale.

Avant le rapt, les plans du repas de fiançailles rassemblent, serrés autour d'une table en longueur, les membres des familles de Lea et David, ravis de cette union et de la perpétuation de la "tribu". Après l'enlèvement, c'est dans la minuscule synagogue que le rabbin lance la collecte, qui n'emporte pas l'adhésion de toute la communauté, majoritairement pauvre. Lancée par un plan sublime, montrant en contre-plongée une mère allaitant son bébé entre deux rideaux blancs que des mains à peine visibles tirent pour donner à voir la petite salle, la scène fait émerger des oppositions morales et financières au sein de la communauté - l'argent récolté ne couvrira pas la rançon. La famille se met en quête d'autres moyens pour y parvenir.

Si la caméra de Balagov montre, de manière étouffante, une communauté à l'étroit, prise dans les rets de sa misère et de ses contradictions internes, elle est aimantée par le personnage d'Ilona, et ce malgré les obstacles : au repas réunissant les familles, la figure d'Ilona est tour à tour prise en étau entre les bras de son frère et sa belle-soeur, les héros de la soirée, puis comme enfermée derrière les barreaux formés par les mains et les doigts qui se tendent au centre de la table à l'occasion d'un toast. Même dans la Lada de son père, la nuit, sa joue est barré - comme balafrée - de l'ombre d'un fil de fer barbelé qui traverse l'écran de part en part.Toujours visible mais systématiquement à l'étroit, Ilana est au bord de l'asphyxie, le visage enfoui dans la forêt dense de sa propre famille et de sa communauté. C'est un nous tout tassé qui peuple l'écran presque carré. Au nom de ce nous, sa mère entend de surcroît employer Ila comme monnaie d'échange. Par effet de miroir, c'est à la faveur de ce nous communautaire que les jeunes Kabardes amis de Zalim, le copain d'Ilona, visionnent, en une terrifiante mise en abyme, les images* d'assassinats de soldats russes, au poignard d'assaut.

Alors qu'Ilana s'oppose à la décision d'un mariage forcé, sa mère lui obstrue la bouche d'une main martiale. Le plan lui-même apporte un commentaire à ce bâillonnement : une cage dorée, vide et silencieuse, à côté des deux femmes, accompagne visuellement cette réduction au silence. D'ailleurs, c'est tout un bestiaire muet qui peuple le filme. Le lion au dos de la veste en jean de la jeune femme, la tête de loup sur le blouson de son frère, le tigre vu dans les premières minutes du film, des transferts pour une communauté basculée dans le mutisme. Ainsi réduite au silence, donc, Ilana est en voie de réification. Comment produire du je dans ces conditions?

De fait, Daria Jovner, qui interprète le personnage d'Ilana, est Atlas portant le film, présente sur presque tous les plans. Actrice étourdissante, elle incarne avec justesse et élan les enjeux du personnage. Personnage qui est également l'atlas du film, parcourant le territoire enclavé de l'image : elle en est sa géographie en cela que se cognant sur les bords du cadre, elle est amenée à trouver une échappatoire ailleurs que dans le topos visuel. Le temps lui-même.

Dans la station-service où elle a retrouvé Zalim, filmée en plongée, elle fume un shilom. Le spectateur est invité à voir l'oeil d'Ilana virer - le temps s'étire, la jeune femme s'évade. Un peu plus tard dans la soirée, sur le clip d'une bluette russe, elle se lève et danse. Le moment, à nouveau, s'étire** pour que la jeune femme s'empare du temps et s'évade encore. Le temps, qui formule l'espace intérieur du personnage, est la matériau qui autorise Ilana à sortir du cadre-prison. Prenant conscience de sa propre force, Ila élabore une stratégie pour rendre impossible le mariage forcé qu'on envisage pour elle avec Rafa. A cette occasion, Balagov vous plonge dans l'effroi rien qu'avec le maniement... d'une enveloppe.

Pour ce qui est du temps, une troisième instance libératrice se met en place dans un plan absolument génial, en boîte de nuit. Ilana, qui danse de plus en plus frénétiquement à la lumière des stroboscopes, se retrouve isolée à l'image lorsque la musique s'arrête et que les autres sortent. Instant de pur cinéma : en silence, elle poursuit son mouvement sous les flashs crus de lumière blanche. Sculptant le temps, Balagov et son actrice forment une figure solipsiste, un personnage devenu continent. Extraordinaire !

Elargissez votre horizon, courez voir Tesnota - une vie à l'étroit.

*images authentiques, vues par l'auteur dans sa jeunes et retrouvées pour les besoins du film

** On peut y voir une référence à Mommy et sa longue scène dans la cuisine, sur On ne change pas, de Céline Dion.

2 commentaires

2 commentaires

-

Par pacobalcon le 1 Mars 2018 à 23:06

Dans les derniers remous du film. Soleil de plomb. Sur la falaise qui se dresse face à eux, deux personnages remarquent, immense, un élément de la paroi qui ressemble à s'y méprendre au visage du capitaine qui les a déposés sur l'île déserte ou ils ont échoué - c'est effectivement la figure du matelot qui par un effet de montage est incorporé à la roche. Du bricolage à la Méliès. Le berceau du cinéma, quoi ! Rendue anthropomorphe, la roche bascule dans le vertige de signes érigé sur cette île bien mystérieuse par un bricoleur de génie, Bertrand Mandico. L'auteur fait de l'écran un mur végétal sur lequel il organise, plante, accroche ses effets visuels, plus époustouflants les uns que les autres.

Et pourtant - à aucun moment le visuel ne se soumet-il à sa propre puissance. Mandico, à l'instar d'Ovide dans ses Métamorphoses, vous conte une histoire. Celle de cinq adolescents qui commettent un crime. Bannis, ils sont confiés par leurs riches familles à un vieux matelot redresseur de torts qui s'engage à les ramener à la civilisation doux comme des agneaux sous les deux mois.

Montez à bord, il y a un trésor dans la cale.

A peine arrivé sur les lieux, possédé par la magie qui se dégage et le corps en émoi, un des jeunes du nom de Jean-Louis ingurgite un épais liquide blanchâtre qui gicle depuis une plante en forme de phallus. Chargé des propriétés stupéfiantes de cette ambroisie, le personnage se jette sur une autre plante qui l'accueille en ouvrant sa base, écartant ce qui devient deux jambes de femme tapissées de verdure pour une copulation phytophile. Comme dans Le songe d'une nuit d'été, de Shakespeare, la sexualisation est partout, c'est le carnaval du désir*. On pense également à Bettina Rheims et sa photo de Martine à Londres, dans la série Modern Lovers, ou à la série Les Naufragés, de Pierre et Gilles. Eros a pris ses quartiers sur ce petit bout de terre émergée, mais Thanatos rôde aux alentours - que devient Hubert, disparu à la descente du bateau après que le Capitaine lui a enjoint de quitter le groupe ? Que va-t-il advenir de ces jeunes perdus en pleine nature, à la fois hospitalière et hostile ? Et un coup de feu se fait entendre... L'inquiétude que produit ce long-métrage peuplé de masques et mettant en scène une série de rites de passage exhume celle de Sa majesté des mouches, de Peter Brook, où ce n'est pas pour rire que l'on se peint le visage.

Au demeurant, le réalisateur ne se contente pas de jouer la carte de la combinaison sexe/mort, il incorpore au récit une dose d'onirisme, voire de délire. En cela, il se lie à un autre jeune auteur, Antonin Peretjatko, qui avec La loi de la jungle, en 2016, avait déjà ouvert la voie du film de jungle inclassable (avec la géniale Vimala Pons, aussi présente au générique).

Chaque plan des Garçons sauvages est à la fois une merveille et une surprise. Qu'on en juge : tour à tour, on bascule en un éclair du noir et blanc à la couleur; certains plans sont sont filtrés de telle sorte qu'un voile d'organza adoucit l'image; une pluie de plumes s'abat doucement sur la scène; de la fumée prend possession de l'image - même sous l'eau; des personnages grandissent miraculeusement, comme transformés en ogres... C'est la réalité du visible qui est en permanence soumise aux lois mystérieuses de la transformation, afin d'épouser la métamorphose des cinq personnages en cravates de l'affiche. Une métamorphose qui tient autant d'Ovide que de Shakespeare, comme on l'a dit. Avec ces références, à la liberté folle des pulsions, Mandico joint une littérarité du désir, un dandysme qui apporte du style au film (voir l'affiche). La dualité liberté/littérarité se reflète dans celle de la ressource shakespearienne : tragédie/comédie. En amont du film, c'est pour répéter Macbeth que nos jeunes voyous se rendent initialement chez leur professeure de français un dimanche, avant qu'en écho une centaine de minutes en aval, une prophétie digne de celle des trois sorcières soit énoncée à la clôture du film. Voilà pour le volet tragique. C'est du reste dans le Shakespeare de Songe d'une nuit d'été - la grande comédie élisabéthaine de la métamorphose, dans laquelle un artisan du nom de Peter Quince est transformé en âne - que l'auteur puise pour plonger le spectateur dans la grâce du rêve.