-

Par pacobalcon le 21 Juin 2013 à 09:39

Non, mais vous avez écouté le dernier Daft Punk ? Get Lucky, déjà, fait son derviche sur les turntables des DJs un peu partout "around the world". Si ça ne tourne pas, c'est que ça passe en str(eam)ing sur les plages de continents en plein réchauffement. Les commentaires des lecteurs sur les sites du Guardian, de NPR, de la BBC... s'allongent comme des bras de mer sur la Pangée du buzz. Bref, avec ce morceau, vous êtes au coeur de la surface du monde. Et ça groove d'une force ! Pourtant, le meilleur morceau n'est pas celui-là.

Pour continuer en musique, cliquer sur le lien (mais vous reprenez votre lecture, hein ?) : ICI

La section basse-batterie est, en partie, tenue par Nathan East et Omar Hakim. Nathan East... Omar Hakim... Bon sang, mais c'est bien-sûr, vous les avez entendus (entre autres) aux côtés de Mark Knopfler au cours des eighties à l'époque de Dire Straits. Babos ? Requins de studio ? Les deux, Roberto. Ils sont un brin au rock pépère ce que la mythique paire Sly Dunbar - Robbie Shakespeare est au reggae. Mais, Daft Punk ? Daft Punk. A la guitare, de surcroît, un certain Paul Jackson Jr, qui fit les (très) beaux jours du funk planétaire au tournant de ces mêmes années 80, derrière Michael himself, et bien d'autres. Il partage la six cordes avec Nile Rodgers, le légendaire auteur du Freak... La bonne vieille section basse-batterie : "We've come too far to give up who we are" (dans Get Lucky) s'érige en manifeste esthétique.

Coquins de Daft ! Alors que le 21ème siècle - dont ils avaient justement forcé les portes à coups d'infra-basses avec Homework - s'installe dans sa vitesse de croisière, eux prennent une pause et jettent un coup d'oeil en arrière. Nous, on n'avait rien vu de la manoeuvre - forcément, avec leur casque !

Et leurs zicos, ils sont venus en déambulateur ? Oh, c'est ta vanne qui vieillit, Roberto - t'es pas au courant qu'on a haussé l'âge de la retraite, devenu si élevé qu'on pourrait de là-haut faire dévaler nos corps sans jamais toucher le sol ? Que Stallone a tenu à bout de poings le rôle de Rocky jusqu'à ses soixantes balais ? Que les Stones, après toutes leurs années de côtisations, pointent encore à l'entrée des stades ? Que Neil Young, 68 ans aux prunes, a bazardé sur ses auditeurs parisiens, pas plus tard que la semaine sernière, plusieurs dizaines de tonnes de métal lourd ?

Daft Punk, pour son retour (sa premier incursion, en fait) à l'organique, à "l'instru", s'est offert la rutilance des plus belles chignoles des 70s et des 80s. Du lourd. Du métal, pas du plastique. Du qui consomme, qui tient pas compte de la pénurie. Du reste, au beau milieu de cette luxuriance, ils ont placé le personnage central du disque, le séminal Giorgio Moroder. Je ne résiste pas au plaisir de vous livrer sa trogne Studio 54 style. Il a à ses côtés une Donna Summer tout en guêtres et porte la fly de rigueur ainsi que la moustache de Burt Reynolds dans Boogie Nights - en gros, des montagnes de coke.

Oui oui, le type au pif épaté et au regard mi-pervers, mi-noeud-noeud, à droite, c'est Moroder. "My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio", comme il le dit d'une voix suave dans, Giorgio by Moroder, le morceau central du disque (tiens, on peut encore dire disque ?). Le grand oeuvre de ce Random Access Memory, sa clé de voûte, sa cathédrale - 9 minutes et des poussière d'élan pour projetter l'album (tiens, on peut encore dire album ?) depuis les dancefloors du village global vers les hautes sphères de l'ineffable. Un morceau incroyable.

Cette composition est un tour de force : combiner une idée (comme en art contemporain) avec une plastique de toute beauté, tout en vous faisant remuer le popotin comme un premier communiant.

L'idée, c'est de partir du récit autobiographique du Giorgio. Avec son charmant accent italien, il égrène ses années de jeunesse, parle de ses impossibles rêves de musique de gamin des montagnes de quinze berges. En quelque sorte : Heidi avec une moustache. Il parle de son départ pour l'Allemagne, des premières discothèques, des fins de nuits passées dans la bagnole, de sa volonté de créer un son - du jour où il a balancé un cliquetis électro qu'il a synchronisé sur un Moog. C'est l'idée : mettre en sons un récit - il se dit que la même chose aurait été faite avec Bob Marley, mais convenons que le postulat narratif est original.

La plastique, maintenant - les plus cyniques (modernes ?) parleront d'habillage sonore, pas nous. Chaque intervention du maître italien est suivie d'une sorte de traduction musicale du propos. Après la partie purement autobiographique de Moroder, au début du morceau, le duo français enchaîne sur une électro classieuse et pourtant presque enfantine, qui déjà vous élève à un niveau de kif non négligeable.

Puis, notre Discoboy intervient à nouveau, et là, on assiste à une prolifération phénoménale : passée la phase autobiographique, il reprend la parole pour avancer que sa musique s'est vraiment déployée lorsqu'il a balancé à la baille les idées de "correction", de "convention harmonique" - annonçant que la musique est une forme de liberté.

Cette combinaison, qui réjouirait tous les jurys d'agrégation de lettres modernes à cheval sur le "lien forme-sens", fonctionne comme une chambre d'écho multiformes : La musique (l'art absolu du non-sens, un art pur de la sensation) donne véritablement corps au propos, et le duo s'offre la liberté fabuleuse de mettre en son(s) ce qui vient de se dire. Un grand orchestre (soixante-cinq pupitres, du basson aux violons en passant par les trompettes et le hautbois) s'éjecte soudain de vos enceintes, et comme une charpente sonique, il se clipse sur la solide colonnade érigée par une rythmique de feu (deux batteurs, deux bassistes). C'est pile à ce moment que le disque devient génial, car il est à la fois théorique et animal, subtil et féroce.

Et il en reste ! Dans la dernière minute, comme un éclair traverserait, par la rosace du transept, le choeur de cette cathédrale, une guitare s'abat en pluie sur le sol, répétitive et furieuse. La coda de Tubular Bells, de Mike Oldfield, juste sous ecsta. Ultime pépite : l'oeuvre s'achève sur un cliquetis électro - retour aux origines. Random Access Memory.

Après neuf minutes et des poussières d'un tel ébat, on s'attendrait presque à voir le morceau relever lentement la tête et les épaules pour allumer une clope !

Et votre corps ? Ca va, merci Roberto.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par pacobalcon le 5 Juillet 2012 à 15:44

On connaissait Neneh Cherry pour quelques aimables productions, en particulier un duo avec Youssou N'dour, 7 seconds, morceau world mâtiné de trip-hop dont le succès dépassa largement la durée du titre.

On savait que la dame, née à Stockholm, en 1964, d'un père percussioniste sierra leonais et d'une mère peintre suédoise, avait été elevée par Don Cherry, illustre musicien de jazz, un des artisans de la musique d'avant-garde new-yorkaise à l'aube des années 60 - en compagnie d'Ornette Coleman et tant d'autres - qui inlassablement arpenta le monde avant de se poser en Suède, donc, sans oublier de faire un détour par l'université de Saint-Denis où on le vit assis à même le sol, entouré d'une multitude de percussions de tous horizons, pour un mémorable concert.

On était au courant que, comme son beau-père Don, Neneh avait choisi l'isolement sur une île à l'écart de la ville pour y laisser éclore, au rythme des années, une autre musique, à la fois plus personnelle et plus collective : moins aimable, plus nécessaire.

Mais on n'avait pas prévu cette déflagration : huit shrapnels pour un obus venu brutalement se loger entre nos deux oreilles. Des reprises (Suicide, The Stooges, Don Cherry, Martina Topley Bird) et deux originaux. Une fusion absolument inouïe entre la musique d'un trio préexistant (the Thing, un trio contrebasse, batterie, saxophone suédois) et le chant de Neneh. Elle offre une seconde vie à ces "tunes" avec vigueur tout en évitant l'hystérie. Ca groove et ça claque.

Du free, du chant, des femmes hors-normes... Deux références nous viennent en tête, pour donner une idée : We insist (Max Roach's - Freedom Now Suite) (1960), de Max Roach, avec une Abbey Lincoln littéralement survoltée, et Comme à la radio (1969), de Brigitte Fontaine, avec l'Art Ensemble of chicago.

2012 : Neneh Cherry intègre le verger - le free défendu. Pas vraiment détendu, quoi.

Je vous propose de vous immerger avec Accordion, reprise du duo hip-hop Madvillain. Montée de sax baryton, rimes au cordeau - parfait.

Débrouillez-vous pour écouter le reste.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par pacobalcon le 17 Décembre 2011 à 11:33

Pour écouter en musique:

Récemment, une exposition sur les attributs du pouvoir au Château de Versailles, nommée "Trônes en majesté", nous rappelait - à nous citoyens munis, pour tout commandement, du droit de vote (qui quoi qu'il arrive accompagne un margoulin de droite au sommet) et de la possibilité de rayer la Toyota Yaris de nos contemporains avec un trousseau de clés, une fois la nuit tombée - une exposition donc nous rappelait que le pouvoir, de tous temps, s'est appuyé la combinaison de la verticalité et de l'horizontalité.

La verticalité, c'est pour l'éminence, une projection vers le haut, la connexion avec quelque chose qui nous, citoyens de base, nous dépasse. L'horizontalité, c'est pour l'assise, le déploiement d'une force qui nous, citoyens de base, nous impressionne. Et au coeur de cette combinaison, la puissance.

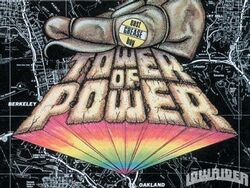

Bienvenue dans l'univers du Tower of Power.

Visez-moi cette pochette d'album, leur premier, publié en 1970! Il ne s'agit là rien d'autre que d'un manifeste: d'une carte représentant la partie Est de la Baie de San Francisco (ça, c'est pour l'horizontalité), jaillit un éclair qui se projette vers le ciel californien (ça, c'est pour la verticalité), pour atteindre une lourde canopée de granit (ça, c'est pour la puissance) coiffée d'une casquette de mauvais garçon - on est à Oakland, au coeur des quartiers populaires de la Baie, là où usines et entrepôts avalent chaque jour les ouvriers par milliers pour les recracher le soir couverts de poussière et de suie. Ca pue, c'est glauque - la guillerette mélodie des Mamas and Papas, "If you're going to San Francisco", pourtant chantée à quelques kilomètres de là, s'est étouffée dans le bruit des machines. Pas de "flowers in your hair" à Oakland, mais une guimpette usée et recouverte de graisse. A la fin de la journée, on est "Back on the streets again" (titre 5), après un processus (explicite) de "Social Lubrication" (titre 2).

Il y avait une revanche à prendre: s'emparer du pouvoir. Dès 1968, Emilio Castilio (sax ténor, voix de stentor) et Gene "the funky doctor" Kupka (l'inventeur du riff funk de sax baryton, vous savez le fameux tum ti tu tum ti pi ti pi tum ti tu tum), le Spic et le Polack, s'étaient associés pour mettre au point un stratagème diabolique de renversement de l'ordre établi. Ils ont disposé en ligne une demi-douzaine de soufflants qui, à la fois, ont conquis leur part de territoire et sont devenus la section de cuivre la plus puissante de tous les temps funk. Derrière, on a prolongé le déploiement à travers une assise rythmique redoutable. Dave Garibaldi (batterie) et Frank "Rocco" Prestia (basse) alimentent sans relâche l'usine à groove en la gavant de boucles étourdissantes. Ca cogne.

Lorsque, sur scène, comme un seul homme, les six soufflants lèvent leur instrument vers le ciel, nous, citoyens de base, devenons des victimes: upercut (pif! vers le haut), crochet du gauche (paf! sur le côté), on est sonné.

Le Tower of Power peut être très brutal. Bestial, même, si l'on en croit Santana qui en 1971 décida de s'associer à la formation pour un féroce Everybody'everything (et en profita pour lâcher son solo le plus intense):

Et puis, il y a eu les stades, dans les années 70, alignés dans le cadre de tournées triomphales en équilibre sur des hits tels que What is hip? ou Squib cakes. Plus tard, les années à oublier: en plein reagano-bushisme, alors que le grand James se fourvoie dans un pathétique Living in America ("you might not be looking for the promised land / But you might find it anyway"), le Tower fait monter sur scène des danseuses aux bikinis découpés dans des star-spangled banners à paillettes qui agitent des petits drapeaux américains. Puis, ils se recentrent, livrent quelques galettes correctes (T.O.P, avec Soul with a capital S) mais sans grande envergure. Pas grave, on capitalisera sur de l'ancien (les séminaux albums East Bay Grease, Bump City, Back to Oakland...), parce que c'est sur scène qu'il faut les voir, carnassiers en diable, toujours furieux et sauvages.

Et, tenez-vous bien - tenez-vous mieux d'ailleurs - quarante ans après, ils viennent à nouveau inspecter le territoire de la Cigale (Paris 18). Il y a eu quelques changements, mais Emilio, Gene, Dave et Franck, accompagnés de robustes lieutenants, livrent toujours un funk sublime.

Le 26 mars 2012, je serai dans la salle, accompagné de mon fils de 10 ans (ça, c'est pour la transversalité).

votre commentaire

votre commentaire

-

Par pacobalcon le 27 Septembre 2011 à 09:57

Pour écouter en musique:

Ethio-renaissance

Dans la comédie Le songe d'une nuit d'été, de William Shakespeare*, le jeune et beau Lysandre, trompé par un sort que lui a jeté un elfe, se tourne vers Hermia - auquel il confiait un amour éperdu juste avant que le farfadet n'oigne ses yeux du suc d'une plante magique - et lui jette au visage, au comble du dégoût:

"Away, you Ethiope!" (Acte 3, scène 2)

Trop foncée, Hermia? Trop fine? Trop grande- pas au "goût de l'époque"? D'ailleurs dans cette scène, l'amie et concurrente d'Hermia, nommée Hélène, est elle-même de petite taille et a le teint d'un blanc si pur qu'en comparaison les neiges du Taurus ressemblent à des ailes de corbeau.

"That pure congealed white - high Taurus' snowFanned with the eastern wind - turns to a crowWhen thou hold'st up thy hand."Ce dont "Ethiope" est le nom, en fait, c'est l'Autre élisabéthain, l'Inconnu fantasmé, créature rêvée qui inspire dégoût... et attirance: en effet, à l'acte 5 (dernier acte de toutes les pièces du barde), Thésée célèbre en grande pompe les noces de... Lysandre et Hermia! Cependant qu'une petite troupe d'artisans, dans une mise en scène gentiment foireuse, cherche à célébrer un amour impossible, celui de Pyrame et Thisbée, nés d'un fatal antagonisme.

Le noir, le blanc... des tombereaux de siècles où se mêlent fascination et répulsion.

Ethio-80s

Plus "près" de nous, en 1985 (à ce sujet, PacoBalcon a bien du mal à décrire sa surprise devant l'émergence d'une panthéonisation des "eighties"), chanteuses et chanteurs engagés se rassemblent pour coproduire (entendez "copro-duire") un disque qui va sauver l'Ethiopie. Merci pour eux, c'est gentil.

Environ quatre siècles après Shakespeare, donc, l'Ethiopie, ça reste plus ou moins une image, un fantasme grand, fin et foncé.

Ethio-jazz

Aujourd'hui, c'est une nouvelle mutation de cette fascination dont je veux vous parler. Et je me dois de faire une confession: j'en suis! Cette attrait est désormais exercé par ce qu'il est convenu d'appeler éthio-jazz. Ce courant musical, né dans les années 1960, fait de nous des jongleurs de patronymes longs, fins et foncés à la limite du mémorisable - envoûtante onomastique: Mulatu Astatke, Mahmoud Ahmed, Getatchew Mekuria, Mohammed Wardi (enfin, lui est soudanais)...

La séminale collection éthiopiques, parue depuis 1998 chez Buda Music, témoigne en une trentaine de galettes de la richesse musicale du "Swinging Addis" - pour Addis Abeba, la capitale - qui en une décennie miraculeuse (1969-1978) permet à une poignée de formations locales de développer un jazz-funk à la sauce éthiopienne. Et en 2004 la fameuse bande-son du génial Broken Flowers, de Jim Jarmusch, est venue câliner bien des tympans.

Ce jazz-funk d'Abyssinie correspond à une forme particulière d'acculturation des musiques noires américaines, en ce sens qu'il émane d'un continuum d'allers-retours entre les continent africain et américain - émanation musicale d'un commerce "bi-angulaire".

Mis en regard, ça peut donner ça:

Mahmoud Ahmed, Gizié Dègu Nègèr, 1975 James Brown, And I Do What I Want, 1960 Du James Brown sans le spasme

Vous avez remarqué? Mahmoud Ahmed, lui, ne crie pas! En effet, si on y prête bien attention, la différence notable entre le funk américain, rauque et brutal, et l'éthio-jazz, plus linéaire, réside dans la suppression du spasme. Est-ce dû au fait qu'un décret impérial du Negus (Haile Selassie, le Ras Tafari), émis en 1948, interdisait de jouer sur le sol éthiopien des musiques autres que traditionnelles? Que les premières notes de musique éthiopienne moderne furent jouées dans les hôtels chics d'Addis Abeba, devant un public de notables policés?

Quoi qu'il en soit, cet effacement du spasme, du cri, ordonne un funk souvent plus alangui que son homologue américain, plus instrumental également, plus ample, sans doute pour l'étendre à loisir sur les vastes plaines des hauts plateaux abyssiniens.

Ethio-Europe

Au cours des années 2000, le commerce bi-angulaire Amérique-Afrique s'est mué en échange commerce triangulaire Europe-Afrique-Amérique, à l'ancienne, sauf que désormais les trois continents fonctionnent comme les points d'attache d'un immense trampoline musical sur lequel rebondissent des sons parmi les plus formidables de ceux qu'on peut se ficher entre les oreilles aujourd'hui.

Un groupe anglais, les Heliocentrics, a invité l'illustre Mulatu Astatke, dans le cadre d'un projet de combinaisons bi-continentales surnommé Inspiration Information, lancé par le label anglais Strut. Et ça donne ça: Live.

Par ailleurs, de nombreux groupes européens se sont montés pour pratiquer, ici, cette musique-là. Et là-bas, bien souvent, dans le cadre de mini-tournées! Et, franchement, ça fonctionne pas mal du tout! Il y a mes petits chéris, Akalé Wubé ("Ma jolie", en amharique, en fait tiré d'un titre de Getatchew Mekuria). Cinq musiciens parisiens (une section rythmique basse-batterie-guitare combinée à une section de cuivres fort efficace) qui ont décidé en 2008 de reprendre des standards de l'éthio-jazz avant d'interpréter leurs propres compositions, lorgnant parfois du côté du reggae, du rock ou du free. En plus, comme le guitariste ressemble à George Costanza (de Seinfeld) à s'y méprendre... Ca donne ce genre de choses: Live. Ils passent chaque mois au Studio de l'Ermitage (rue de l'Ermitage, Paris 20) pour 10 euros (gratos pour les kids de moins de 12 ans!) - pourquoi ne vous y a-t-on pas vus?

Il y a aussi les Suisses de l'Imperial Tiger Orchestra (petit clin d'oeil - du tigre - au lion d'Abyssinie): ici, ainsi que les Français d'Arat Kilo - là... Enfin, pas mal de monde.

Et puis, on pourrait aligner dans la mire les Américains du très peuplé Budos Band, qui se réclame de cet idiome éthio-jazz - mais dont la charge tous cuivres devant et la puissance dévastatrice rapprochent davantage le combo du highlife de Fela. Tout à fait fréquentable, mais filiation à débattre, donc.

Ethio-jazz - point sur le buzz

En 1985, était lancé le navire amiral de la variété française avec une mission: "ne pas fermer les yeux". On en avait profité pour ne pas ouvrir les oreilles. Rien que l'idée est devenue embarrassante. Or, depuis quelques années, la musique circule dans l'autre sens, et c'est nous qui sommes sauvés.

Car aujourd'hui, les partitions ont pour auteurs Mulatu, Mahmoud, Getatchew. Et la coproduction (entendez "co-production") sonne à merveille.

Long, fin, foncé: avec plaisir.

* Citer le dramaturge anglais pour un article sur l'éhio-funk parisien, c'était pas challenge?

2 commentaires

2 commentaires

-

Par pacobalcon le 27 Juillet 2011 à 17:09

Pour écouter en musique:

Laurent de Wilde est un pianiste de jazz qui jouit d'une reconnaissance certaine dans notre hexagone, et même, prestige absolu, sur l'île de Manhattan. Depuis une vingtaine d'années, il fraye en compagnie de redoutables paires rythmiques - initiales bb, basse batterie - et son jeu fluide, tout en économie et plein d'élégance, le place parmi l'élite des (plus si) jeunes monstres européens.

Dominique Poutet, lui, est ingénieur du son. Il a fondé un label, DTC Records, et depuis dix ans se produit sur scène pour des performances électroniques improvisées, sous le pseudo d'Otisto 23 (ce nom!).

Vous avez entendu - ce piano qui part légèrement en sucette? Ne réglez rien, c'est l'intro de l'album Fly (2010).

Mais qu'allaient faire ensemble ce jeune homme si bien élevé - qui sur scène entre deux morceaux parle gentiment de sa môman - et cet ancien punk au pseudo de pathologie mentale? Créer un nouveau genre musical, rien que ça! Enfin, soyons clair: l'électro-jazz, car c'est ce dont il est question, est une idée musicale qui avait germé au siècle dernier... sans sortir des cartons de la création.

En effet, combiner le feu, le groove, la virtuosité, l'interaction... l'histoire du jazz avec la puissance, le mystère, la jeunesse, les excès de la musique électronique avait cela de tentant qu'on nous promettait la musique des sphères - et au final les choses entendues nous semblaient bien laborieuses. En clair, mettez entre les mains d'un jazzman une machine, mettez entre les mains d'un DJ un instrument: plantade assurée! Sans parler des problèmes d'amoralité (comme dirait Godard) posés par le fait de sampler... des solos! Branford Marsalis, Saint-Germain... des choses écoutables, pas mal, mais bon... Laurent de Wilde lui-même avait produit plusieurs galettes franchement loupées! Et puis, un jour, il a décidé de s'associer à Otisto 23 (ce pseudo!).

Et ceci - Jazz me, I'm infamous (Fly, 2010):

Dans leur entreprise, Laurent de Wilde et Otisto 23 (cet alias!) gardent leur place, respectivement derrière le clavier et derrière les machines. Mais, au fond, c'est un détail. Ce qui nous frappe davantage, c'est le "cahier des charges" qu'ils se sont fixé: tout son produit doit provenir exclusivement du piano, d'une part, et chaque nouveau morceau doit débuter tabula rasa (aucun son en mémoire dans les machines).

Les deux musiciens sont donc remontés à la source de l'Art pour créer le genre: la contrainte volontaire! Et c'est justement par ce choix que la combinaison opère. On avait cru jusque là que la liberté du jazz et celle de l'électro allaient se combiner - alors qu'elles s'annihilaient. C'est à l'intérieur de cette contrainte formelle que la combinaison s'épanouit: génial!

De Wilde lance quelques notes, plaque quelques accords, gratte les cordes du piano, bref, produit des sons qui sont modulés par son acolyte à une vitesse hallucinante - et là-dessus, le jazzman peut libérer sa créativité, par des soli, des jeux harmoniques d'une grande virtuosité. Puis chaque nouveau son est employé comme matériau, par les deux musiciens, pour des développements en temps réel. Et pour que ça cogne, que ça fasse "boom boom"? Simple: le pianiste se lève, et, comme un chaman en plein rituel, se met à frapper sur la caisse du piano pour produire des sons plus percussifs - deux secondes plus tard, ça fait "boom boom".

En quelques instants, le vrombissement opère: on est en pleine rave, infra-basses dans la face, vibrations du corps, montée en puissance impressionnante - tout en baignant dans l'improvisation la plus effénée...

Deux albums pour s'en convaincre: PC pieces (2009) et Fly (2010). Mais surtout: live. Faites le déplacement, de grâce...

Quelques images du concert auquel j'ai assisté en novembre dernier: Fly; ou sur un plateau TV: Sorry Gorge.

votre commentaire

votre commentaire

-

Par pacobalcon le 6 Juillet 2011 à 10:45

(Pour lire en musique)

MMW: derrière les vitres fumées de ce curieux acronyme, genre parodie de puissante berline allemande, se dissimulent, mais pas longtemps, John Medeski, Billy Martin et Chris Wood, respectivement organiste, batteur et bassiste d'un époustouflant trio de jazz. Mais attention, hein, pas du jazz qui se sirote à la cool, non, du lourd, qui envoie, qui improvise en tous sens, qui joue la partition de l'excitation funk en brûlant tous les livres dans un grand incendie free. Du free funk, quoi! Servi bouillant par trois énergumènes new-yorkais, vaillants petits soldats du réchauffement de la planète musicale. Si le funk est rarement joué par de réels virtuoses (on regrette à cet égard le mythique Groove Gang, de Julien Lourau), on ne peut pas dire que les jazzmen qui se plient aux exigences du funk - et de son alter ego structurel, la boucle, la répétition, en quelque sorte - courent les rues. Or, nos amis du MMW patrouillent, eux, dans ces eaux bouillonnantes.

La puissance d'un croiseur, le mordant d'un brise-glaces et la vivacité d'une corvette - sur le pont, on pétrit, à la main, à l'ancienne, la matière acoustique, à grand coups de percussions combinés à de lourdes frappes toxiques de claviers alternativement vintage ou sci-fi, le tout dressé sur un lit de 4-cordes tenues par Chris, qui a développé un jeu à mi-chemin entre Paul Jackson (des Headhunters - ici) et Francis Rocco Prestia (du Tower of Power - ici). A vrai dire, Chris, lui, n'est pas tout à fait un virtuose. C'est un très bon bassiste, qui aurait plutôt dans le groupe un rôle de passeur, "d'agent de la circulation". Sur scène, d'ailleurs, il se tient généralement au milieu. Mais sur les côtés...

Aux claviers, tout simplement monstrueux, l'énorme John Medeski, qui effectue la synthèse des gros "Hammond groovers" des labels Blue Note et Prestige des années 60 (Jimmy Smith, Lonnie Smith, "Brother" Jack Mac Duff, etc.) et des organistes 70s type Herbie Hancock, Keith Jarrett ou Chick Corea, qui au contact de Miles Davis prirent l'initiative d'aller naviguer sur d'autres eaux - souvent bien tourmentées. Pour être explicite, disons qu'il a assimilé ça (visez-moi ce solo à 1'25' - et sans dénouer la cravate!) et ça.

A la batterie, le sémillant Billy Martin, véritable "living drum". Il possède cette capacité assez phénoménale de subitement ralentir ou accélérer le tempo. Et lorsqu'il pose ses baguettes pour fouiller dans sa réserve de sex-toys musicaux, ça donne ceci.

Au sein de leur ample discographie - reconnaissons-le, inégale - il faut se glisser entre les oreilles la "tétralogie idéale" pour se laisser emporter à l'écoute des cardinaux Combustication, The Dropper, Uninvisible et End of the World Party (Just in case) publiés entre 1998 et 2004. Mais il ne faut pas non plus négliger que sur ces quinze dernières années ils ont aligné quelques galettes hardcore avec John Zorn (grand rabin de la Radical Jewish Music), ainsi qu'une jolie série de plages ensoleillées en compagnie de John Scofield.

Quoi qu'il en soit, sur scène, ils ne risquent pas de se louper. A Grenade en 2008 et à Paris en 2010, leurs sets furent tout simplement éblouissants. Impossible de résister à l'idée de trépigner pour marquer le temps à l'aide de nos Chelsea boots! Zig-a-doom-yo-yo-han!

Quelques bonnes raisons de faire le déplacement:

Parce que sur scène, ce triangle isocèle, ça donne ça. Ou ça.

Parce que le 11 septembre - dix ans après les Twin Towers - nos "triplets" vont mettre Paris à funk et à 100.

Et enfin parce qu'en seconde partie, il y aura Steve Bernstein, autre siphonné majuscule, qui avec son Millenial Territory Orchestra reprendra des standards de Sly Stone.

Funky, on vous dit!

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique

Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique